こんにちは。根本齒科室の根本です。

このところ、人に言えない経営的なところでいろいろ悩みが多かったんです。

何で歯医者なんかになっちゃったんだ

何でこんな所で開業しちゃったんだ

ずいぶん悩んでいました。

な状態がけっこう続いていました。そこで

(『初心』に返ってみたい。少しは救われるかもしれない)

とちょっと思いました。

初心というと、高校出て、受験に失敗して浪人生で東京・阿佐ヶ谷に出てきた頃にまで遡ります。

下井草のTGBロッジ(現 下井草荘)!懐かしい!

高3の頃、某(王将)社長にそっくりな友達に勧められた一冊の参考書。

「有機化学特講(大西憲昇(のりたか) 玄文社)」

当時は剣道部を引退したばかりで、受験勉強のことは右も左も分からなかったオオバカな私でした。

そんなド底辺をさまよう私を、渡辺直人(仮名)は、社長のようなブラックな方法ではなく、根切丁重な方法でていねいに化学の実力を伸ばしてくれ、また勉強の取り組み方についても貴重なアドバイスをたくさんもらいました。

地の底を這うような成績だった自分。

校内テストで317番中317番という成績を本当に取った自分。

本当にこの本のおかげで、化学だけはいきなり校内番付に乗るほどになりました。

もちろんその年の他の科目はめちゃくちゃですから、入試はほぼ全部、記念受験。どこにも引っかかるわけがありません。

でも浪人するなら、「有機化学特講」の大西先生のところがいいな、と思っていました。

先生は、阿佐ヶ谷にTGBロッジという賄い付きの寮(杉並区下井草1-7-15)を持っておられ、先生の妹さんであるナラさんという方が寮母さんをなさっていました。寮生は予備校に通いがてら、週に1回、中野のTGB講義室という小さな講堂のような教室で大西先生の講義を受けることになっていました。

講義のレベルは高く、寮生以外にも多くの聴講生がおり、教室は活況を呈していました。

現役の頃は、理学部化学科ばかり受けていたのですが、そんなわけでこの寮に入って、周囲の寮生たちがほとんど医歯薬系の志望者ばかりだったこともあり、少しづつ影響を受けたのが思い出されます。ちょうど叔父が歯医者だったこともあり、自分もどこか歯学部でも引っかからないか、などと思い始めた一浪目でした。

この寮が、私の歯科医師のルーツの第一歩なのは間違いありません。

当時は用事で御茶ノ水駅前を通ると、「川向こうの突き当たり」が非常にまぶしく、かつ威厳たっぷりで近寄り難く感じたものです。

朝晩は賄いつきの寮ではありましたが、昼間は阿佐ヶ谷駅前の「牛めし松屋(当時は並一杯400円でした)」や、中野の「牛友チェーン」が腹を満たしてくれました。

牛友チェーンか・・・

もう20年来、記憶の中にしかない味覚や風景を再確認しに行こう。

原付(アプリオ;4JP1)も買ったし、ちょうどいい!

原付のこともちょっと話しておきます。その昔、晴れて東京医科歯科大学に合格し、亀有(足立区佐野)のアパート「ソフィア佐野」の居室を借りた私は、入学と同時に、亀有駅横のYSPに直行しました。で購入した3RY(ジョグスポ)が、結局大学時代を通じて貴重な足になりました。亀有から教養時代は市川、学部時代は御茶ノ水に「毎日」それで通っていました。

この2つは、ともに排ガス規制前のモデルで同じエンジンなので、馬力も規制後のモデルの倍くらいあり、燃費も半分くらいなのです。遅そうで早い、60kmまで即座にリニアに加速するかわいい奴なのです。あとはCDIを、ゲフンゲフン

おや、何の説明書だコリャ

シュッシュッポッポッシュッポッポ(‘A`)

小オペ中

アプリオのフロントは硬い硬いと言われますが、上の中心に近い部分は、太めのマイナスを、へーベルを入れて回転させるような動きで、簡単に外れてきます。一部が外れたら、1本細いマイナスを入れたまま、もう1本のマイナスで下の方も回転するようにこじって外していきます。割と乱暴に外しても、爪自体が丈夫なので大丈夫です。

おっと、シガソケまで(スマホケースダイソーマジックテープ変法www)

4JP1のくせに生意気な

大学時代は合計3回くらい盗難にあいましたし、切符も合計20点くらい切られました。6点の免停通知でも黙っとけばそのまま乗れて、9点の免停で講習(そのかわり乗れない日が30日くらい残ってしまう)、というパターンも許されることも学習しました。

風船もやらされたこともあり、飲酒がばれるぎりぎりで首の皮一枚で生き残ったこともありました(風船の調子が悪かった模様。しかしオマワリさんから「本官はあなたに今これに乗って帰っていいよとは非常に言いにくい。まことに申し訳ないが、今日だけは別の公共交通機関で帰っていただけないか。こちらのスクーターは責任を持って保管する」と丁重に、かつ悔しそうに言われたことも)。

そんな、歯医者になるころをほのかに夢見初めていた頃や、歯学部に入りたての頃の気持ちを一度トレースしてみよう。

そうすれば心の洗濯にもなるだろう。

となれば、まず行き先は、「牛友チェーン中野店」です。安っぽくて、量だけはメガ盛りな牛丼やカレーには、浪人時代にはお世話になりました。

といっても、中野店はつぶれてしまい、現在牛友チェーンの味を堪能できるのは、大井町駅前の「牛八(ぎゅうはち)」だけになってしまいました。

しかし、大井町駅前に原付を止めるのは、さすがに気がひけます。御茶ノ水の医科歯科大学なら、ガーデンパレス側の裏手の駐輪場は止め放題「でした」から、ここまで行ってから電車で大井町に行こう。

さっそく佐貫から御茶ノ水に向けて走り出しました。

つい先日も、水戸の「三越家具」という、三越百貨店とは何の関係もない激安店にもコイツで行ってきたばかり。燦然と輝く(訳ないだろ!)「龍ケ崎市」の白プレートw

まっすぐ医科歯科に向かうのも、やや趣に欠けます。

そうだ、足立区佐野の「ソフィア佐野」に寄るか。大学教養時代の帰り道を通って。

6号を上っていき、松戸から環七までは、当時の通学路でした。6号と環七がぶつかる青砥8丁目交差点は、初めて二段階右折でオマワリにつかまったところです。そのまま環七内回りを北上、ちょっと亀有駅北口を回ってびっくり!

なんてきれいに整備されたんだろう(南口はもっとすごいけど)!

昔では考えられないような大きくてキレイな店が立ち並び、町を行く歩行者の数が倍増しているのです!

あっけにとられながら、大谷田陸橋を超え、大谷田橋西交差点を、(二段階)右折します。

都内に入って非常に強く思ったのですが、日曜だったせいもあるのかもしれませんが、とにかく白バイが多い!1日で5~6台遭遇しました。こんなのは茨城では全く考えられないことです。だいたいが、二段階右折している原付なんて見たことがありません。

大谷田橋西を右折して、いきなり巨大なホームセンター「島忠」に衝撃を受けました!こんなのなかったぞ!大谷田橋西を右折してからは、本当に田舎の路地みたいな道で、店らしい店なんて「くるまやらーめん」まではほとんどなかったはずなのに!

しかし都民信用金庫のつぶれた後がそのままで残っていたのは、さすがの足立区クオリティ。

そこから先はさすがに路地っぽくなってきて、あー懐かしい、と思いつつ原付を走らせていたのですが、「ベニースーパー」の所まで来て、またまたびっくり!

なんと、「ソフィア佐野」以外にも、昔駐車場だった周囲が、ほぼ前面AMIXの物件だらけになっていたのです!こんなに単身者のニーズが足立区にあるなんて!足立区佐野の余りの発展振りに度肝を抜かれながら、心の洗濯第1幕は終了しました。

洗濯と言うよりも、以前の自分のイメージとのギャップに驚かされたのが正直なところです。

当時の足立区と言えば、女子高生コンクリート詰め殺人事件で有名なところでした。ちょうどソフィア佐野や中川北小の近辺です。学生の頃も、アパートの駐輪場「内」で何度も原付を盗まれたのですが、そんな殺伐とした雰囲気も影を潜め、道幅は広がり、店は増え、道行く歩行者も何倍にも増えていました。

洗濯第2幕は、佐野から御茶ノ水への通学路の再訪です。教養を終えて、専門課程に入ると、市川からお茶の水に教室が移ります。

あの頃は信号を嫌って、すぐ環七に出ずに、内匠橋を通って「斜めの道」を北千住まで向かっていたのですが、一瞬どこの橋か分からなくなるほど橋がきれいになっていました!しかも内匠橋西から西に伸びる道路が整備されて、まさかの2車線!

当時は臭かった綾瀬川の堤防沿いを南下しながら、真剣に浦島太郎に同情している自分がいました。ふと目を上げると、何と、西加平の交差点の手前に、白バイがいるではありませんか!こんな僻地にまで白バイがwww

しかも、元綾瀬警察署の跡地付近は、道路が太く拡張されていて、店も増えて活気がある感じです。昔はあんなところに人なんかほとんど歩いてなかったはずなのにw

そもそもあの斜めの道に白バイが通ること自体が、違和感を隠せません。

梅田交差点から先は、4号なので、そんなに変わり映えする感じではありませんでしたが、白バイがとにかくすごい。茨城では考えられない量です。あちこちで獲物を捕まえて、勝利のおたけび、じゃない、交通反則通告(青切符)しまくってました。怖い怖い。

外神田5丁目の次の信号を「二段階右折」すると、湯島聖堂と神田明神の間辺りに出ます。今は、昔の裏門のところはコーンでふさがれていて、工事中なのか、入れませんでした。もうひとつ先の入口のところが、駐輪場になっていました。

この辺のカオスっぷりは、今も昔も変わりません。

ここから入って右側が駐車場ですが、左側が駐輪場で、お約束のとめたい放題な感じです。

ここを抜けて、御茶ノ水駅側に行くのですが、敷地内にスタバができていたのと、通路が若干大回りになったのが変更点でした。厚生棟や保健管理センターの感じは、以前と同じだった用に思います。

ここから電車に乗って、大井町まで行きます。

大井町は、インプラントメーカーの㈱ブレーンベースの所在地でもあります。

また、駅の北東方面は昔ながらの商店街になっていて、「活気のある路地」といった様相を呈しています。

「活気のある路地」「商店街」昔はどこにでもある風景でしたが、今は残念ながら、地方では消滅してしまい、逆に都心ならではの風景と化しています・・・

そんなことを考えながら、牛八に足を踏み入れます。

牛友中野はビルの6階でしたが、ここは1階です。5人がやっとのような狭い店ですが、かつてメガ盛り特集か何かで何度もTVの取材が来ていたようです。

待つこと数分、着「丼」です

「味の薄い牛丼」「味の薄いカレー」決して美味しいとは言えないながらも、これが18の頃の記憶です。マズくてうれしい、へんな感覚でした。とくに牛丼は、薄めたすき焼きのような甘ったるい味で、最近の3大チェーンとは似ても似つかない味です。

そして、この皿のマークが、かつてこの店が牛友チェーンだったことを力強く物語ります。

一見の方が普通に食べるなら、カレーと焼き豚肉が半々の「スタミナカレー」なんでしょうが、自分の昔の記憶を、となると、牛丼の方なんです。「うれしいマズさ」を噛みしめながら、名残惜しく店を後にしました。

久しぶりの大量の糖質(米)が一気に胃袋に流し込まれたせいか、半端ない眠気に襲われました。でもそうも言っていられません。

行きは足立区からは環七~4号で来ましたが、帰りは、教養(1~2年)部の時代によく走った蔵前橋通りを、市川まで向かいます。

しかしここも、以前の1.5倍くらいに発展しています。新小岩には立派な高架道ができていましたが、登る勇気はありませんでした。

江戸川を渡って国府台に。ここも以前の1.5倍くらい栄えている感じです。以前のホームグラウンドですが、”佐貫慣れ”した目には、まったく違って活気に溢れ、都市の様にすら見えました。

「どこもかしこも、発展したなぁ」

医科歯科の教養部の入口に差し掛かります。何か立派なガードというか門のようなものができていて、侵入できそうにありません。昔はどこからでも入り放題だったのにw

江戸川向きに、脇道を里美公園の方に走らせます。向かって左手は、韓国料理屋さんやK-POP的な雑貨屋さんがいくつかありました。今は亡き叔父(歯18)によると、昔はいわゆるこの一帯は”朝鮮部落”で、ネコの皮をはいで三味線の材料にしている、とのことでした。私の在学中はそのようなことはありませんでしたが、今こうして見ると、やはり韓流的というか朝鮮半島的な雰囲気をかもし出す一角です。

里美公園の反対側に路地を曲がると、国際交流会館(外国人留学生の寮)と、古い合宿所があります。剣道部時代のキツイ思い出一杯の合宿所。大学時代、一度この辺に車を路駐してたら、何物かにパンクさせられていたことがあり、苦い思い出のエリアでもあります。ふと周囲をよく見ると金とか崔とか朴とか、あちら系の苗字の表札も多く、その辺の住民構成は叔父の頃とあまり変わらないのかなぁ、と感慨深く昔を思い出しました。

懐かしさ半分、寂しさ半分の気持ちで帰路に着きました。

とくに以前閑散としていたところや栄えていなかったようなところほど大きく発展しており、その落差を大きく感じました。松戸近辺など、道路も大きいのがたくさんできて立派になりました。江戸川べりの矢切の渡し近辺も、たくさん家が建ち、道路も立派になりました。

いっぽう、国府台の教養部から近くの中華料理屋さんは駐車場か何かに変わってしまったようで見当たらず、その辺は寂しく思いました。

佐貫に帰ってきました。

過去の記憶をトレースしてきた結果、大雑把なところはそのままの感じでしたが、細かいところは大きく変わってしまっていました。

いっぽう佐貫はといえばこの8年、駅前から少しずつお店が減っていき、駐車場が増えていくありさまです。

この辺の街づくりの差が出てくるところは、どうとらえたらいいのでしょう。

<おわりに>

あまりにもシンプルですが、大きな刺激をたくさん受け取って帰ってきたことは事実です。これらの過去の街も、高度成長期のように一足長に爆発的発展をとげたわけではないと思います。とくにここ20年のバブル崩壊~長期デフレだった我が国ですから。

それでも都心部近くなどは(とくに規制緩和や自由の拡大は格差拡大につながう側面も大きいが)需要がありつづけたことで、少しづつではありますが発展していったのでしょう。

いっぽう佐貫は、簡単に言えばベッドタウンです。その街自体が栄える動機に乏しいのです。ですから、それでなくても長期デフレと規制緩和で田舎ほど不利なのですから、受け身のままでは徐々に都市機能が衰退していくのは目に見えています。

何事もそうですが、一歩一歩の前進の積み重ねが、十年二十年で大きく実を結ぶのだと、いうことで、今回は勘弁してくださいw

明年(みょうねん)はもう少し真面目にやろうと思いますので、よろしくお願いいたします。

【今回のまとめ】

記憶の世界は止まったまま。依存しても成長しない。自らの足で前へ

こんにちは。根本齒科室の根本です。

またまたアリバイ作りの駆け込みうpですみません。

以前、引っ越す前のマンションで、いきなりNHKが押し入ってきて辟易したことがありました。

ドアカメラで見たら、ゴニョゴニョ何かの調査のようなことを言っていたので開けたらいきなり

「ワン!ワン! えー、犬 (じゃなくて)NHKですが」でびっくり!

うちにはテレビはないので正直にないと伝えたら、なんとその人が言うには

「あなたは携帯電話を持ってますね。携帯にはワン!セグがあるので放送法で受信料の支払義務があります」で二度びっくり!!

大変困りましたが、たまたま「正解」の方法でお引取りいただいた形になりました。

じつは正解は2つあるようなのですが、もうひとつは後述します。

ひとつめの正解は、とにかく「そんなことを言われても困る」「とにかく困る」「お願いだからお引取りください」の一点張りで、無理やり押し出してドアを閉めてしまうことだそうです。私の場合がそうでした。

そのときは本当にびっくりして困ったので、本心からとりあえずお引取り願っただけなのですが、たまたまそれでよかったようです。

それは、そのあたりの法解釈がグレーゾーンだからのようです。

ネットで調べたのですが、やはりNHKに押しかけられた人が「ならおまわりさんを呼ぶ」といって本当に呼んだら、到着する前に犬(ソフバンのではない)が逃げ帰った、というエピソードもありました。

ちなみにもうひとつの正解は「iPhoneです」といってiPhoneを見せることだそうです。これでNHKも何も言えなくなるらしいです。工務店の担当だった方から教わりました。

ここがいやらしいのですが、iPhoneにはワンセグは入っていません。しかしAndroidには元から入っていて、しかもアンインストールできないのです。

少しも希望していないのに無理ヤリの抱き合わせ。

可能性として、受信料の一斉徴収の余地を残しているとしか思えない。

これがものすごく気持ち悪い。不公正です。

犬HK NHKのことです、いつ本気で「ワン!」ワン! ワンセグがあるので受信料の支払義務」と言って来ないとも限りません。

そして監督官庁の総務省がいつもNHK問題では腰砕けなのが情けない!

たとえば放送法を見てみます。よくあるやつです。

【放送法】

六十四条(一項) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。

の、ワンセグは、たぶんここに入ってくるんでしょうが、この限りではないではYesなのかNoなのか分からない。

ここばっかりはシンディもダサい感じでしたね。

公平公正の観点からも、NHKはさっさと

ワンセグのアンインストールを認める

B-CAS制度を廃止して、スクランブル有料化に踏み切る

べきですね。

私はつねづね「NHKの『国』『民』分割」と主張していますが、無料化部分は国営として税金で運営し(または『民』になったNHKから枠を借り)、民の部分はスクランブル解除料と広告で運営していけばいいのではと思います。

定時ニュースと天気予報、災害報道などは無料化、これらを除いて有料化した部分をスクランブルにして、閲覧希望者は有料でスクランブルを解除する。

早くそうして欲しいです。総務省の『身を切る改革()』に期待します。

この不景気に、職員の平均年収1780万だってw いいんですか?

話を歯に戻します

あなたがかつて歯医者さんに行ったとき、先生以外の女性スタッフが型を取ったり、銀歯の調整などをした、などという経験はありませんか?

ほとんどの人は、あると思いますし、いつもそうだと思います。

そしてそのほぼ全ての人は、一応いけない?!ことだろうと思っています

・・・本当はアレだけど、忙しいから仕方がない、と。

私も、よく調べてなかったんですが、どうも決まりで禁止されているようなので、面倒だと思っていました。

本当のことを言うと、この辺は大なり小なりどこでもやっています。

やってないのは、うち位なんじゃないでしょうか。

(院長に内緒でスタッフにたずねても、やってないと言うはずです)

で、今じつは一生懸命、そういうことの禁止法案を探しているのですが、いくら探してもなぜか出てこないのです。

一般的に言われる歯科のグレーゾーンは

助手や衛生士が

歯の型を取る

歯に仮の詰め物や仮のフタをする

銀歯などのかみ合わせの調整・研磨をする

銀歯などの余剰セメントを除去する

衛生士が

レントゲンのスイッチを押す

局所麻酔する

などです。

でも法律を良く見ても、レントゲン(診療放射線技師法)以外は、明文化されたものが存在しないのです。

麻酔すら(歯科医師でなければ麻酔してはいけない)という条文がないのです。

出てくるのは、「診療補助」と「診療介助」という、何ら法的線引きの根拠を持たない単語だけです。

そしてその単語の解釈も法的に定義されているわけではないので、個人個人で結構みんな違います。

【歯科医師法】

第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。

第三十六条(中略)

二 前項の規定により厚生大臣の許可を受けて歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる医師については、第三十四条第二項の規定を準用する

【歯科衛生士法】

第二条(中略)

一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物および沈着物を機械的操作によって除去すること

二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること

2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(中略)の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる

3 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる

第十三条 歯科衛生士でなければ、第二条第一項に規定する業をしてはならない。但し、歯科医師法の規定に基いてなす場合は、この限りではない

【保健師助産師看護師法】

第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行なうことを業とする者をいう。

第三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行なう場合は、この限りではない。

2(略)

【診療放射線技師法】

第二条

2 (前略)厚生労働大臣の許可を受けて、医師または歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(中略)することを業とするものをいう。

第二十四条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない

二 診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、[保助看法三十一条一、三十二条(等。中略)]の規定にかかわらず、(中略)検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行なうことを業とすることができる。

という感じです。改めて見てみると変な感じですが、

「助手は口腔内に触れてはいけない」とか

↓

歯の型を取ってはいけない

歯に仮の詰め物や仮のフタをしてはいけない

銀歯などのかみ合わせの調整・研磨をしてはいけない

銀歯などの余剰セメントを除去してはいけない

レントゲンのボタンを押してはいけない ← 診療放射線技師法二十四条で規制

とはどこにも書いていません。

<1>誰でも補助できる?

たしかに看護師は保助看法三十一条で、看護師以外の人が「療養上の世話」とか「診療の補助」をしてはいけないことになっています。

しかし歯科衛生士法で制限されているのは、「第二条第一項(歯石やステインを取る/薬物塗布)」です。診療補助をするなとはどこにも書いてありません。

これでも自分なりに一生懸命ネットで検索したつもりです。

口腔内に触れる触れないと、助手・衛生士の違いみたいなものも、条文上のどこからも見えてきません。

もう少し見てみます。

<2>どこまでが、何がが補助か誰も分からない

そして肝心の「診療の補助」の定義すら、じつは誰もきちんと定義できません。

まあ、

「補助とはこれこれこういうことだと思われる」などという勝手な解釈はよく聞きますが、

なぜ○○がいけないのか

なぜ◇◇がよいのか

これらを一義的に説明できる概念が今に至るも公的に提示されておらず、結局はその場で役人が勝手に鉛筆ナメナメなのが現状です。

一番まずいザル法状態、なんでもお上のさじ加減な体たらくです。

また政権交代して▼▲党が政権をとったら、どうするのでしょうw

(ちなみに「民」という字は、古代中国で、逃げ出さないように目を突いて失明させてある奴隷のことを意味する字だそうです。「民主」~なんとも盲目的wな言葉ですね)

医科の診療補助で有名なのが、看護師の静脈注射問題です。

昔は、静脈注射は「行政解釈」で診療補助的にクロでした(昭和26年9月15日旧厚生省医務局長通知)。しかし9割以上の医院で日常的に黙認されて行なわれていて、司法判断でも認められていた現状でした。

これを踏まえて、「行政解釈」(平成14年9月30日厚生労働省医政局長通知)で、静脈注射はで診療補助的にシロになりました。

また、似たような感じですが、産婦人科の内診は「行政解釈」で診療補助的にクロのままのようです(平成16年9月13日同医政局看護課長通知)(平成19年3月30日同医政局長通知)。

「静脈注射はダメ」「やっぱイイ」」「内診はやっぱダメ」

このような一片の「局長通知」や「課長通知」で、グレーゾーンにあふれた「補助」という単語の範囲が広がったり狭まったりしてしまうのです。

どんだけ王様なんだって感じですよねw

ところで、少なくとも、歯科衛生士法では「歯科衛生士でなければ診療補助できない」とは書いてありません。歯科医師法に比べるとかなり詰めが甘い感じの表現です。

ここはしっかり指摘しておきたいと思います。

では、歯科での補助とは何でしょうか?

<3>取ってつけたような「補助」vs「介助」

もうひとつよく巷間言われるのが、衛生士は診療「補助」で助手は診療「介助」だということです。

補助はいいですが、介助とは何でしょうか?

さらに、助手が介助とか、誰が決めたのでしょうか?

そもそも「助手」と「介助」の2つの単語の間にどんな関係があるんでしょうか?

www

「歯科衛生士でなければ歯科診療の補助を行なってはならない」

どこにもそんなことは書いてありません(保助看法には書いてある)。

衛生士でなければできないのは「第二条第一項(歯石やステインを取る/薬物塗布)」であって、歯科診療補助とは書いてありません。

歯科衛生士の診療補助では、私見ですが

歯科医師法三十六条の二(充填・補綴・矯正~歯科医師の独占業務)

医師法で認められた業務(抜歯・小手術など)

が参考になりそうなので、直接の「充填・補綴・矯正・抜歯・小手術」はできないけど、それ以外のことは(「歯科医師の指導の下()に」)一人でできる余地がある、と考えられそうです。

ちなみに歯科衛生士の「本来業務」については、第二条に規定されています。

本来業務は、自分が主体となってやるものなので、歯科医師の診療補助とは違います。

あまつさえ、第二条の二 この「薬物」も結構拡大解釈を生んでいるようです。

薬物というと、薬理的作用(消毒や殺菌など)を期待して塗布する物質のはずですが、そうではない、いわゆる「材料」を「塗布」したり、挙句の果てには

型を取る

隣接を含むレジン充填をする

ことも合法、という解釈も生まれてきています。

私見ですが、レジン充填は直接の修復行為なのでやはり現在の日本では歯科医師法違反かと思いますが、型を取る行為についてはシロに近いグレーだと思います。

そもそも型を取ると、ほぼ100%技工所(か院内技工士)に出します。

削る行為は直接の治療行為ですが、型は、情報を技工士に伝える操作です。

「伝える」の上手下手はありますが、直接の治療行為と捉えるにはかなり遠いのではと考えられます。

なので、診療補助として本印象はアリかと考えますが充填はちょっと法律との整合性が・・・だと個人的には思います。

(でも、だからこそ法律や規則の方を改正してしまえ、というのが私見です)

では、介助とは何でしょうか?

診療介助とは、歯科医師(や歯科衛生士)の「横について」行なうアシストのことを指すようです。この「横について」が曲者です。

セメントや粘土を練ったりするのは横についてでいいと思います。しかし

バキュームは?

レジンの照射は?

印象(型取り)の保持は?

縫合糸の断端のカットは?

と考えると、今のところ、口腔内をタッチするにしても「『直接』手で口腔内を触れなければ良い」ということになります。何か道具を介在して触れるぶんには構わないですね。

あと、患者に触れない部分では「横について」という制約を受けないと考えられるので

銀歯や仮歯、入れ歯の研磨

はセーフだと考えられていると思います。

そうすると、アウトだと思われるのは

自分で型を取る

固まったセメントのバリを取る(セメントアウト)

などでしょうか。あくまでも

①直接手で触れない

②横について

が、いわゆる介助だとみんな思ってるんでしょうね。

<助手は介助のみ、という法規が存在しない>

でも別に、介助って、法的に規定された概念でも何でもないんですよね。

誰かが勝手に(この件とは別の件について)言い出しただけなんでしょう。

助手がやってはいけないと決められているのは「第二条第一項(歯石やステインを取る/薬物塗布)」であって、下手すると薬物塗布すらシロに近いグレーです。

こういうことを言うと法匪はこことぞとばかり「規制しろ」とバカの一つ覚えのように連呼しますが、ちゃんとお前ら調べて言ってんのかよ?勘だけで言ってんじゃねーよ、って思います。。

<以前の苦い思い出>

。。とはいえ、ちょっとまだコンセンサスも取れていないこともあり、変な噂を立てられたりするのもイヤなので、うちは頑張ってそういうことはしていません。

一度、元保健所で働いていた患者様に、そうと知らずインプラントを勧めたところ、後でおことわりの電話がかかってきたことがありました。その中で

「先生のところは助手に『上記のようなこと』をさせていないので、真面目な医院だと思いました。他のところはね、大なり小なり・・・私は元●●保健所で働いていて、そういうのを取り締まる側でしてね」などと言われたことがあり、大変驚いた経験があります。

そのときはどきっとして(ああ、取り締まられなくてほっとした)と思ったものでしたが、よく調べてみたら、禁止法がないんですよね。

こんど、そういうことを「法律違反だ」という人がいたら、「何法の何条のどこか教えてもらえますか?疑義解釈ですか?課長通知とかですか?」とたずねてみようかな・・・

こういうことも、少し分かっていれば、上記の患者様にもそのようにおたずねできたんだろうな、と思ったら、少し悔しくなりました。。

<以前の苦い思い出2>

また、これも変な話なんですが、新たに歯科助手の募集を出したりすると、経験者が応募してくることも当然あります。

そのときにいろいろ上記のことを聞いてみたりします。そのとき

「前の歯医者ではどうでしたか?」

と聞くと答えにくいと思うので、

「○○できますか?」「△△やったことありますか」

のような感じで聞いてみます。

すると彼女たちは割と「できます」「ひととおりは」などと答えたりすることが多いんです。

「ああ、●●歯科医院や▲▲歯科医院も、みんなやってんだ・・・」

でもうちは今のところやらないで踏ん張ってますけど。。

で、やっぱ、先進国なんだから、認めて欲しいよなあ。。

助手や衛生士が

歯の型を取る

歯に仮の詰め物や仮のフタをする

銀歯などのかみ合わせの調整・研磨をする

銀歯などの余剰セメントを除去する

衛生士が

レントゲンのスイッチを押す

局所麻酔する

これらが実現できるような歯科業界にするためにこそ、岩盤となっている障壁(と一部法律)を、安倍さんか誰かがドリルになって砕いて欲しいもんです(塩崎厚労相氏では心もとないような・・)。

したら1分間30万回転くらいで冷却水なしで回してやろうかw

【今回のまとめ】

現在少なくとも歯科では、診療補助と介助の法規的線引きが存在しない。

(おまけ)

どなたか、本件における課長通知・局長通知・疑義解釈などの仔細な資料・エビデンスをお持ちの方は、こちら(mailtoタグ)までご教示いただければ幸いです。

こんにちは、根本齒科室の根本です。

先日、色々ブラック話題になった「すき家」(牛丼ライト)に行って思いました。

(歯医者って、やっぱり敷居が高いんだなー)

少なくとも、すき好んで行きたい場所じゃないのは確かです。

普通の飲食物販なんかだと、大抵店を開けておくだけで、何もしませんよね

(たまに完全予約制のレストランとかありますが)

「予約」というと、カラオケや美容院などの「時間貸し」サービスくらいで。。

昨日は新患が2人来ました。

つまり、だまって開けておくだけなら、歯医者の場合、見込み客数は1日2人です「!」

すき家、開けとくだけで、1日一体何人来るんだよwww イヤー 羨ましい

歯医者って、どんだけ来にくいんだと、びっくりします。

しかし、そんな来にくいくせに、肝心の歯医者の方では「誰でも彼でもいらっしゃい」とやってるかといえば、案外そうではないんですよね。

結構、あれこれ理由をつけては、来院者に対して「ハードル」を設けてるんです。

以下、自分の経験からいろいろ語ってみたいと思います。

こんな歯医者、結構多いと思います。

◇ 「予約優先」

~急患や飛び込みを受けにくい

これは医院によっても違いますが、治療の質に対して真面目な医院ほどこういう傾向があります。

院内のスタイルが結構がちがちに構築されてしまっていて、それはいいのですが、スタイルを外れたときにリカバーして戻すシステムが手薄なんだと思います。

◇ 「次回の予約が取りにくい」

~患者が動かなければいけない負担を強いる

予約優先ともかぶりますが、患者様をお待たせしない、ということに対して、潔癖すぎるのかもしれません。

たしかにお互い時間の一部をやりくりして割いて仕事をするわけですから、その労を無駄にしない意味では予約制は理にかなっています。

しかし人間も社会も完全ではないので、不測の事態は必ず起こります。

何も自らの無謬性に自縄自縛になってしまっているのは、霞ヶ関の官僚だけではないのです。

◇ 「お願いした治療をしてくれない」

~肝心の治療の前に、説明や指導などで時間をとる

希望と別の部位の治療を進められる

これも、来院患者様から、以前の歯科医院についての話があるときによく出る内容です。

たとえば、歯がよく腫れるので、レントゲンを撮ったら根に膿がたまっていた。冠を外して根の治療を始めたら、普通は排膿は止まります。

しかし患者様は驚いて「いや~、前の歯医者は何度通っても、ちょこちょこって外から消毒して「様子を見よう」で終わっていた。きっちとやってもらってよかった」

なんてこともあります。

しかし、たとえば「早く型を取って欲しい」「歯を入れて欲しい」という場合でも、先に歯周病のほうをしっかりしておかなければいけないケースもあります。歯石がついていたり歯肉に炎症があると型がずれることが多いからです。

しかしご多忙な方だったりするとこの辺がなかなかご理解いただきにくいこともあり、複雑な心境になることもときどきあります。

上記は、割とよくありがちなパターンです。

◆ 日時による混雑度のちがい

これは患者数が少ないときでも起こりうる問題です。

経験上、一般に患者心理として、朝一、午後一、(午前・午後)終了間際などの「はじっこ」を希望しやすい傾向にあります。

するとどうしても朝一とか午後一の時間での「割り当て」の「取り合い」が生じます。

その一方で他の時間はがらがらだったりすることもしばしばあります。

曜日についてですが、当然ながら平日よりも土曜日の方が入りやすいです。

すると日曜日や深夜の時間帯はさらに予約が入りそうな気もするのですが、今までの経験から言うとキャンセルも入りやすかったりして、あまり患者様や院の双方にとってもメリットが大きくない感触を持っています。

また日曜日に来られるような人は、99%土曜日にも来られるという面もあります。土日のどっちかで歯医者、と考えたら、私でも嫌なことはさっさと済ませて、日曜くらいはゆっくり骨を休めたいと思うかな、と。

ただでさえ億劫な歯医者。余計なハードルがあったら、ますます足が遠のく感じですよね。。

◆ 治療枠の保護と、法律のグレーゾーン

多くの歯科医院では、1時間に4人(30分に2人⇒15分に1人)の枠で予約を取っていることが多いようです。

この場合、単純計算で、シーケンシャル(順々)に1人15分平均でこなせているわけではないので、並べて、Aさんに麻酔して待っている間にBさんの治療、などと回しているのが一般的です。これが歯医者1人にイスが3台必要だと言われるゆえんです。

しかし私見ですが、1人15分とすると、治療の中身を「型を取る」「取り付ける」というシンプルな内容なものの比率を半分くらいにあげないと、時間が足りなくなります。

「大臼歯の神経を取る/根の治療」「難しい親知らずの抜歯」「難しい総入れ歯」など手を取られる内容だと、15分ではきつい確率が高くなります。必然的に

歯医者が削ったら次の人のところに行って

その間に助手が型を取って

とか、

助手が銀歯の高さの調整をして

終わったら歯医者が取り付けをして

セメントが固まったら助手がセメントを取る

みたいな感じで、かなり助手が治療に参加するようなスタイルじゃないと、1時間4人ではなかなか回らないだろうと思います。

読者の皆様も、このように「やりながら」やる方法は、日本の歯医者ではごく一般的のように感じるかもしれませんが、現在の日本の法律に照らして考えると、明らかな脱法行為になってしまい、非常にマズイんです。

これは、他の先進諸国の例を考えても、本質的には現在の日本の法律のほうが非常に守旧的でマズイわけですから、もう少し助手や衛生士に権限を拡大しないと、医院にも患者様にもデメリットが多いし、何より日本(の官僚)にありがちな無責任体制が生み出すグレーゾーンの放置拡大を助長してしまいます。

。

これについては早く規制緩和してほしいと、いつも思っています。

グレーゾーンについては、長くなるので別の回に書こうと思います。

私の場合は、この「並べて治療をする」というのがずっと気持ち悪く思っていました。

グローブ交換や手洗いも面倒だし、あまり清潔な感じもしない。

だからなるべく治療枠を並べない前提で、と思って今まで予約の取り方を厳しくしてきた部分があります。具体的には

先約が横にいる時間には予約を取らない

患者の希望を聞く前にまずこちらから日時を提案する

などのようなことをしていました。

必然的に、治療自体は、やりやすくなりますが、アポ帳の埋まり方がどうしてもムラが出てきます。

ここは細かい工夫点があるのですが、瑣末なので省略します。

◆ 「予約変更」VS「待たせる」

この2つのどちらが障壁が大きいかを考えてみます。

たとえば4時に取りたいときに4時に先約がいたときですが、先ほど書いたように、当院の場合は今まで決然と、いや無碍に「その時間は先約の方がいるので、とれません。すみません。別の日の○○日の○時頃はどうでしょう」などと言っていました。

平行治療が嫌だったというのもあるのですが、そのかわり自費が上がれば、数字的には追いつくだろうとも思っていました。

ただ、今までの勤務医時代の経験とか、他院の話などを見ると、たいてい30分に2人で意図的に並べて、あっちちょこっとやって「待たせる」こっちちょこっとやっ

て「待たせる」、みたいなのが、やはり主流みたいですね。

でも考えてみたら、「予約変更」VS「待たせる」では、予約変更のほうがハードルが高いような気がします。

待たせるほうはなんだかんだ言って、その日1日で終わるのに対して、予約変更の場合は、合計2つの空き時間を考えることになるからです。

自分のスケジュールの中で、2つの空き時間を即座に見い出せる人も、なかなか多くはありません。

(どこがあいてるだろう?)いろいろ考えさせることも、ストレスに繋がります。

◆ 機械化の問題点など

最近はスマホやパソコンでインターネット予約できる医院も増えています。

私見ですが、なかなか歯科になじみにくい部分も大きい気がします。

たとえば型を取ると、技工所に出しますが、納期の関係上、営業日で中○日なので、次回の予約は○日の○時以降、などという形になります。

そんなとき、口頭では予約を取るときは、

「○日の○時以降になりますが・・・」

「何日の何時ごろがよろしいですか?」とおたずねすることになります。

しかし、技工所もたくさんありますし、それぞれの技工所で、修復物ごとの納期に差があります。たとえば簡単に言えば、技工所Aは銀歯は中4日で義歯は中5日、Bでは銀歯は中3日で義歯は中6日、などなどです。

医院ごとに技工所も違いますし、患者様ごとに使用する修復物も多種多様です。

これを細かく機械で設定・登録するのは、結構煩雑なような気がします。

ふつうに受付で予約を取ろうと思っても、そのときになかなか日が決まらないということもあります。そこで後日スマホやインターネット経由で予約を取りたい場面も出てくるかもしれません。

しかしこれでは非常に予約(を取ること)に対する印象が薄れます(一旦取ってくれれば、その予約は確実なのですが・・)。

また、キャンセル対策で一番効果的だと言われているのは、翌日治療予定の方に「前日」いっせいに電話やメールなどで連絡することだと言われています。

具体的にはBCCで携帯に送信して、漏れている人に対しては電話連絡でしょう。

これはでも、かなりコスト(電話代)がかかりますし、前日電話だと逆に相当うっとうしいですよね。一斉発信ソフトのようなのもありますが、非常に高価です。あまりぜいたくなことは今の私にはできないですよ。

それで次善の策として、当日「無断キャンセル」した方に、直ちに電話で連絡する、という手がしばしば推奨されます。

これは補完的に、やらないよりもやったほうがよいとは思いますが、何度も「無断キャンセル」されると、その方に電話するほうも気を揉んでしまいます。。

◆ 忘れにくい予約の取り方

こう考えると、患者様の来院に対して、できる範囲で可能な限り障壁の低い予約の取り方をしつつ、漏れてきた「無断キャンセル」については電話で拾っていくほうがいいかなと思います。

患者側の第一希望に対して、変更を求めるよりも、少しお待たせしてでもなるべくその時間に来院していただいて、極力そこで済ませたほうが、印象も薄くならず、スケジュール上の負担をかけることも減り、トータルで考えたときには、こちらのほうが良いのかな、と最近は思います。

◆ 「予防の説明」

今日び「予防が大事だ」といっている歯科医院は少ないと思います。しかしその中身や各論は医院によってかなり大きな違いがあると思います。

当院で「予防」という単語を使うときの定義は、一義には、治療とは別に、あるいは治療を一時中断して、

①以下のセッションを行なう

「P検TBI」

歯周ポケット検査(6点法)

歯ブラシ指導、染め出し

「Sc」

縁上歯石・沈着物の清掃

「SRP」

(その後必要があれば)数本ごとに縁下歯石の除去

「F」

(その後必要があれば)フッ素の塗布(保険外診療)

②歯科衛生士に配当して、そちらで予約を取る

ことを指します。

女性の患者様の多くは潜在的な希望としてメンテナンス処置を望まれていることも多いので、その場合は話がスムーズなのですが、予防については、いかんせん主訴(最初に歯医者にかかった理由。歯が痛いとか取れたなど)にない内容であることも多く、とりわけ男性の方とか、病識の薄い方などへの説明には苦労することもしばしばです。

残念ながら、あまりそのような説明に賛同を得られず、「いいからとりあえず早く歯石を取ってくれ」みたいな話になってしまうこともままあるのが実情です。

これは、歯周病の性質を考えると、あまり感心できない話ではあることはあります。

しかし本人が嫌がることを無理強いするのもどうかと思うので、院長がその場でさっさと目立つところを取って、おしまいにしてしまうこともしばしばあります。

その場合には、指導や歯ブラシ検査などを省略する形になるので衛生士に配当しない形になり、配当した人との間に、医院的に差がついた形にはなります。

「この人は「予防の説明」というハードルを越えることが出来なかった人だ」

そう思ってあきらめている面もありました。

そのハードルを越えた人は、衛生士の処置に移るので、簡単に言うと超えなかった人よりもワンランク上、という認識であり、衛生士に回っているかが、大雑把ですがひとつの目安だったりしてました(今もそうかも)。

もちろん厳密なものではないので、そうでない例も多く、衛生士に配当していない人でも、逆に非常にシビアなケースであったり、内科的に複雑な基礎疾患を抱えていたり、メンタル面に問題があったり、などというケースで衛生士には荷が重いと判断した場合には、回さずに院長が診たりしている例もあるんです。

ただ何といっても、

「P検TBI」

これで1回つぶしてしまう

これが大きいんです。原則としてこの回に歯石を取らないんですから。

大きな「ハードル」だと思います。

逆に他院でずっとメンテナンスを受けてきて、引っ越してきて、当院で初診で、前医と同様の処置をしてもらえるだろう、と期待して見える方なんかにも、意外に大きなハードルだったりすることもありました。

「えっ、歯ブラシ指導ですか?前のところで見てもらったばかりで・・・」

などとなると

(・・・しまった)

なんてことになったりもする。

以上、自らの今までを省みてみて、こんなような点に気がつきました。

こんなに来院患者に対するハードルが多かったんだと、改めて思い直しました。

しかし、今まで無碍にそんなことをしていたのにも、理由がないわけではないのです。

◆ ばかばかしく見える理由

とても変に思えるかもしれませんが、以前の私は、本当に心の底から

「予約を取りにくい医院」を演出することで、

⇒「患者の意識が高まる」

⇒「院内全体の風紀が保たれる」

⇒「周囲からていねいな歯医者だと思われる」

のでは、などと真剣に思っていました。

実際に、以前の受付の人に、横がいるときはどんどん断っちゃって大丈夫、などと指示を出していたものです。

ぱっと見、すごくばかばかしい考えですよね。でも人間、何千万も借金してみると、何かと変なところが気になったり不安になったりこだわったりするもんなんですね。

それと、やっぱり開業当初は、こう言っては難ですが、他院でトラブルになった人が結構流れてくるんです。歯科医師会の先輩の先生にいろいろお世話になったことも少なくありません。

これはネットや紹介を経由してくる方とはだいぶ雰囲気が違うことも多いです。

うまく行くこともありますが、やっぱり他院での前科?!があるせいか、再びトラブルになることも少なくないですね。。

そんなとき、(ひとりでもそのような勝手な面々がいると、院内全体の風紀が乱れる)とか(きちんとしている方と対応に差がついてしまい、不公平だ)のような不安に駆られるんですよ。

そんなささいな、ばかばかしいことにこだわってしまうんです。

おそらく、大きな借金を背負って、孤独とプレッシャーを背負っている気持ちは、なかなか給与所得者には分からないものです。相当きついです。

毎月自分が個人で使う金が10万ちょっとなのに、出て行く金と入ってくる金がそれぞれ300万位とか、というのは、正直つねにジェットコースター状態で、生きた心地がしませんw

そんなしんどいときは、何でもいいから、寄り縋って楽になりたいものです。それがさまざまな「こだわり」と呼ばれるものの正体なんだろうと思います。

それは内外装も同じです。

今となって思うのは、多分「普通+清潔感」でよかったんだと思います(でも最低ついたて程度は必要)(土足は個人的に好きなので可)。

美容院のような外装も、文字が小さくて分かりにくいスタイリッシュ()な看板も、そうすれば来院者も襟を正してくれるかな、などと思ってやってみたのですが、結局患者様の意識向上には何の意味もありませんでした。まぁ、衛生士1人に全く叶いません。

そのような、少々難のある面々が流れてきたりもして、開業当初は結構悩んだものです。

しかし今になって気がついてみると、そのような面々が大きな障害になっているかというと、全然そんなこともなく、彼らに往々にしてありがちな習性といえばそうなのですが、当然のようにすぐに足が遠のいてしまっており、院としては何の問題もなかった、という落ちになってるわけですね。まぁ元も子もない。

だから院内の風紀が乱れるなどといって毛嫌いしたり患者様と揉めたりせず、今にして思えば、「ハイハイ」と敷居の低いふりをしてさっさと右から左に流して置けばよかったんですね。

◇ 招かれざる客の場合

で、最後の殺し文句は

「また痛くなったら来て下さいね」

これほど歯科医療や患者様を愚弄した言葉もないですね。痛くなるのを待つのでは、自覚症状が出ずに進行しやすい歯科では命取りではあるんですが、にっこり笑ってそう告げると、そのような方々の場合は、まんざらでもない顔で去っていく。

そのうちに、どうせ程なく来なくなる。いっちぽーんとさけたって奴ですよw

◇ 何とか引き上げたい方の場合

歯石を取りながらも、たとえば一例ですが

「この歯ならびの形の歯石は、歯ブラシの工夫でかなりつき方が違ってくるんですよね。お時間がということでしたので、今回はとりあえず私が取っておきますが、次回検診のときに専門の担当(衛生士)がいますので、一回まじめに歯ブラシをやってみましょう。こんなことを言うと、『いい大人に向かって歯ブラシなんて』なんて顔をする方も多いんですが、日本は欧米と違って、子供の頃からプロがコーチングを継続的にしてないので、大体テレビか親の真似ですね。みんな自己流の成れの果てなんですよ。」

なんて一生懸命水を向けてみるのもありですよね。。1回目から

「今日は話だけ、次回から歯ブラシ指導」

なんて展開よりは、断然ハードルは低いですね。

とくに男性や仕事で忙しい方で何とか時間をつくってきたかたの場合は、その辺の配慮もないと通院の継続も厳しいかもしれない。。

肝心の院内の風紀のほうは、『スタンスの基本』を変えないでいれば、おのずと時がたつにつれて、継続的にメンテナンスに来てくださる患者様や、インプラントや矯正(必ずメンテナンスがセットでついてくるから)の患者様などがどんどん主流になり、心配しなくても予防系に落ち着いてくるようです。

(そうなって欲しい)と思いながらの暗中模索ではありましたが、そこは大丈夫でした。

今回、こんなことを考えたきっかけですが、最近どうも、キャンセル率が高かったり患者様の数に波があったりすることが気になってきていました。

それでなくても当院の場合、立地があまりよくないので、集客?!には工夫が必要です。。

やはり、ハードルが高いことがひとつの原因だろうという気になりました。

「待たせる」と「予約変更」の比較を考えてもそう思います。

たとえば親知らずの抜歯の日に風邪を引いて、などという不可抗力では仕方ありませんが、それでも、相手(医院)の都合で変更させられた予約は、患者様にとっても、印象の薄い日時になってしまいがちです。

そうであれば、当日多少お待たせしても、自分から宣言した日時の予約の方が、印象が濃いので、無断キャンセル率も低下するだろうとは容易に想像がつきます。

・・・

何か、そちらのほうが普通っぽい歯医者なのかもしれませんね。

【今回のまとめ】

孤独とプレッシャーが「こだわり」を、こだわりが「ハードル」を生む。

こんにちは。根本齒科室の根本です。

(今回の内容は少しも歯科の役に立ちません。すみません)

この1か月~2ヶ月は、さまざまなことがありました。

ほぼ歯科と関係ないので、桃生さんに怒られてしまうかもしれませんが、1回くらいは・・・

まずは何といっても、大きなイベントとしては、引越しをしました。

それにまつわるいくつかの話もあわせて、書いてみます。

↑

のバナーの院内新聞でも触れたのですが、8年半も住み慣れたワンルームマンションがここのところ手狭になってきてました。医院から徒歩2分くらいの便利のいいところではあったのですが、いかんせん20平米では、学生や単身赴任でもないので、いろいろと物がでてこなくなりやすいんです。

また今年は父の一件もあったので、今後のことも考えて、何かとスペースに余裕があった方がいいという気持ちがにわかに高まってきたのも事実です。

そして狭い部屋は案外掃除が面倒なんです。収納も少ないので割とごちゃごちゃ物があり、狭すぎて掃除機も取り回しができません。クイックルワイパーも入らず、結局床など全部、ほうきで掃いた後、雑巾がけみたいな感じでした。

これが、物のない広い部屋なら、ルンバのスイッチでも入れておけば、みたいな話でしょう。

もうひとつ、私は今年の一月に禁煙しましたが、もう部屋中がヤニで末期色(しЯ酉まっきいろ)でべったりなんです。もちろん自分が悪いんですが、作り付けの棚とかエアコンとか、ちょっとマイペットを垂らしただけで嫌になるほどの汚れっぷりです。結構心が折れます。

そこで、思い切って広めの物件を探してみました。

今回見つけたのは、戸建ながらも賃貸という中古の庭付き一軒家です。

建坪は4~5倍に増えました。その割に家賃は7万以下です。

◆ 自力でのお引越し顛末記

引越しは本当に大変でした。

赤帽に見積もりを依頼したら「エレベーターのない4階からドラム式乾燥洗濯機を下ろせるものがいない」と断られました、ここから全てが始まりました。

(何とかして下ろしてやる!)

YouTubeとかいろいろ調べて、工夫しました。

大学生時代、一度2トントラックを借りて引越しをしたことがあります。

そのときは、荷台がガランガランだったのを覚えています。

ただ今回は荷物が多そうなのと、エレベーターがないので、軽トラック2回で分けることにしました。

軽トラックは、ニコニコレンタカー新取手店とホソダ興産にて調達しました。ちなみにニコニコレンタカー新取手店は、10月いっぱいでレンタカー事業を辞めるそうです。。

書籍関係は結構な量になりました。まず40メートルのプチプチを買ってきて、10~15冊くらいづつ包んで紐で縛っていったら、20個くらいになりました。これは医院の機械室にあらかじめ置いておきました。

思いつきでそうしたのですが、これが大正解でした。これをしておかなかったら、後述する引越し1日目は惨憺たる結果に終わっていたことでしょう。

洗濯機や冷蔵庫、ベッドマットなどの大きなものや重量物は、「2輪台車」というもので運ぶと良いということが分かりました。てこの原理で、簡単に重量物を運搬することができます。多少の段差もものともしません。室内なら「引越し毛布」をしいた上に載せて引きずって行けば大丈夫そうです。

最大の山場は、重量物の搬出です。

ネットで調べたところ、これらは、2輪台車に強固に固定すべきのようです。これは「引越しベルト(荷締めベルト)」が役立ちそうです。

洗濯機と冷蔵庫を、グルグル巻きにして、4階からそれこそ一段一段「ドスン・・・ドスン・・・」と慎重に1階まで下していきました。

腰の重心を少しでも上げると、重量物の勢いであっという間に「ドドドドッ」と前に引きずられてしまいます。

(冷蔵庫と洗濯機で1回づつ「ドドドドッ」やってしまいました。幸いどちらも問題なく使用できます)

十分腰を落として後ろに反り返りながら、一段、一段、ゆっくり下がっていきます。

これが一番きつかった。

でも赤帽へのリベンジです。「絶対に負けられない闘い搬出」です。

あと軽トラックの上に物を載せるときに万一傷ついたらいやなので「軽トラック用ゴムマット」も買いました。2700円でしたが、なんて重いんだ!

そして、荷台にくくりつける「紐」、雨が降るとイヤなので「ブルーシート」、便利そうなので「荷台ネット」等を用意して、ふと悩みます。

洗濯機や冷蔵庫を、どうやって荷台に載せるか?

よく窃盗団バイク屋さんや農家の人が車両や耕運機を載せるのに使う「スロープ」が欲しいところです。これで2輪台車に載せたまま昇降すれば問題なさそうです。

これは店頭では見つからなかったので、ヤフオクで1万くらいで購入しました。

こんな感じになります。どう見ても明るい夜逃げにしか見えませんwww

初日は8月24日でした。軽トラに荷物を載せたまま、新しい物件の不動産屋さんに向かいます。

そこで契約を交わして、鍵をもらって、その鍵で開けていきなり荷物の搬入です。

2回に分けた1回目は、まあできる範囲で、と思ってはいましたが、上げ下ろしは非常に疲れました。また重い荷物などは、ひょいと、と言うわけにも行かず、またしっかり「引越しベルト」で「2輪台車」にくくりつけて、「スロープ」を用意して、「引越し毛布」を框(かまち)に用意して、などのように手順を踏まないといけないので、それが面倒です。

荷台に乗せた荷物は、紐でくくります。片側をまず「もやい結び」で輪を作って荷台に引掛け、きつくくくったあともう片方を「朝鮮結び(南京縛り)」で荷台に引掛けます。朝鮮結びは滑車結びになるので、荷物が強く固定され、安定します。使用後の余った紐は「棒結び」でくくっておきます。また実際に使用するわけではありませんが、ナイロンの編み紐の断端はそのままではばらけるので、「薩摩編み」という方法で簡易的な輪にしておいてまとめておきます。

この辺のロープワークは、今回初めて勉強しました。

すべてYouTUbeの見よう見まねでしたが、非常に役立ちました。

1回目の24日は、生活に必要最低限の物は残してまだ旧住居で生活して、2回目の27日からは新住居で寝泊まりする形になりました。

しかし2回目の運搬の後も、どうもこまごまとしたものがなかなか搬出しきれず、その後も何日かに分けて原付の足元の段ボールを載せて何往復もする日々が続きました。

すべて搬出し終わった部屋、何もない元の居室は、かつて吸っていたタバコのヤニ、カビ、綿ボコリの塊など、それはそれはすさまじいことになっていました。

一度、引っ越し前に気合を入れて、換気扇だけは分解して清掃しました。べたつく油汚れには洗剤ではなく熱湯ハイター(や苛性ソーダのような強アルカリ)の漬け置き洗いが良いと、この時に初めて知りました。この時にこびりついた油の塊の量は、野球のボール1個分を大きく上回ります。

そんな部屋の中で手を叩いたら、音が反響したので驚きました。

修繕するのに敷金が足りないと言われたらどうしよう?などとおびえながらも、その後の清掃は軽く掃いたり拭いたりするので精一杯でした。

◆ 35年ぶりのパートナー

新居での生活も、少し慣れてきました。

最初はオバケが出たりしたらどうしようとか、変な心配をしていましたが、そのようなこともなく日々が過ぎていきます。

そして、ついに”決行”!新居選びに際して集合住宅を避けた最大の理由が、これです。

かわいいでしょう!名前は「おみちょり」君といいます。

7月生まれなので生後2ヵ月の男の子、品種は「ホワイトスパングル」というものです、羽一枚一枚がほぼ真っ白で、わずかに輪郭が灰色な感じです。

おなかは薄紫。羽は少しだけショップで切ってありましたが、結構飛べるので要注意です。

彼は非常に人懐こく、しかも穏やかで攻撃的ではない感じです。ガラスケージに1匹で入っていましたが、指を寄せると近づいてきて、エサを口移しに指にプレゼントしようとするのです。参りました。

そこのインコの中では少し高目だったのですが。何となく惹かれるものがあり、やっぱり連れて帰ってきました。

写真は、連れて帰ってきた次の日の朝です。初日からもうこれですから、私もすっかり「おみちょり」の虜になってしまいました。

ところで「おみちょり」って、変な名前に聞こえるかもしれません。今はやりのDQNキラキラネーム?!

いいえ、一応由来があるのです。

今から35年前、まだ小学校のころに、やはり私はインコを飼っていました。品種は全身黄色のルチノー、彼の本名はオスでしたが「ピーコ」でした。でもまぁ蘇我馬子や小野妹子もいることだし、と、あまり深く気にしてはいませんでした。

かわいいので、手に乗せて一生けんめい鳴き声を聞くじゃないですか。すると大きく分けて「ピュルピュル」と「ジッジッ」の2種類の鳴き声に分かれます。私が近づくといつも「ジッジッ」と鳴くので嫌だったのですが、もう一つの「ピュルピュル」の方が「おみちょり♪おみちょり♪」と当時の自分には聞こえた気がしたんですね。

だから自分で勝手に通名を「おみちょり」にしていました。

通名だから何でもアリって訳でもないんですが、長いんですよ。未成熟な愛情表現のあまり、何となく知っている単語を無理やり寄せ集めて小学生が一生懸命作った、嘘のような本当の”正式通名”は

「おみちょり(御魅著履)ろんぎてきに(論議的に)けりかに(蹴蟹)ねん(念)ぽやぽやぽやぱっぱっぱっ((保゚谷)^3)(發゚)^3)ほやれな(保谷麗也)けだもの(獣)ひよたろう(日吉太郎)」

・・・小学生がなんかやりそうですよね、こういう無理やりな名前を付けるのってw

ところどころアイヌ語風の記号(F8で半角カナにしてぱ行の文字を分解して「゚」を抽出)

がありますが、あまり気にしないでください。それにトリだからケダモノじゃないし・・

あのときの「おみちょり」との思い出といっても、ほろ苦い物が多いかな。

当時の私のような腕白で分からず屋のガキに、小動物のかわいがり方、愛で方などを求めるということ自体、すでに木に寄りて魚を求むようなものです。ケージから無理やり引き剥がしたり、すべるテーブルの上において尻尾を引っ張ったり、鉛筆でケージの外からつついたり、おもちゃの汽車の荷台に押し込めて走らせたり、今見たら動物虐待以外の何物でもない数々の落花狼藉の数々をくり返していた小学生だったわけです。

R.I.P.1979/1/29

その子は残念ながら、私の不注意によるアクシデントで短い命を終えてしまいました。

それ以来、小さくてかわいいモノの自分的代名詞はずっと「インコ」でした。

またインコと言うとずっと、その子のことが頭の片隅にありました。

そのときの懺悔の意味も含めて、今度はもっときちんと飼って、天寿を全うして欲しいと心から願っています。

そうしてはじめて、35年前の小さな後悔がひとつ解消されるような気がするのです。

今度の「おみちょり」は、通名でなく、本名です。

◆ 35年ぶりの草むしり

賃貸ながら”庭付き”一戸建て、と聞くと、さも良さそうな気がしますが、冗談じゃありませんw

先帝陛下(昭和天皇)には申し訳ありませんが、雑草があんなにムカつくものだとは思いませんでした。これは庭付きに住んで初めて分かるのかもしれません。

しかも賃貸物件であるにもかかわらず、庭に芝生の部分があり、みだりに除草剤で根こそぎ、という訳にもいきません。

ためしにホームセンター「ビバホーム」に行くと、入り口にいちばん近い所に「グリホサート系除草剤」という非常に強力なものが売っています。それだけみんな雑草には辟易してるんだと思います。。

とりあえず芝のないところは毎日ブロックごとに熱湯をかけることにしました。まあまあいい感じに枯れてきてくれています。

それでも残る小さなものを手で抜こうとするのですが、葉っぱは小さいのに地下茎が巨大で、などというものが多く、移植ごては手放せません。

そして芝生のところは、根切りも目土も何もしていないので、根もガビガビに固まっていて、雑草をむしるのも大変です。しかもその中でも地下茎?!or地上茎?!で10~20センチ間隔で連続して生える「レンゾクソウ(Code-Weed)」(いずれも根本の造語)というやつには本当に悩まされています。

「レンゾクソウ」は、写真のように、上下~左右~上下、のように、90度づつずれて2枚づつ葉がつきます。

ぱっと見はそれぞれ別の株のように見えるのですが、そう思って抜こうとすると、なぜか全部つながっているんですw

しかもそれぞれの株のところから、垂直方向にも立派な根が深く張っています。

どなたか「レンゾクソウ」の本名をご存知の方がおられましたら、当院公式HPのお問合せフォームなどでご教示いただければ幸いです。

じつは私は今まではシダが苦手でした。物置の裏手の方に群棲していて(やべぇ)と思っていたのですが、実際草むしりするところまで追い込まれてみると、「レンゾクソウ」や「ドクダミ」に比べたら、シダなんか屁みたいなものです。「レンゾクソウ」はなかなか取れないし、根が深く張っています。「ドクダミ」はむしると独特の臭みがあって不快ですし根も深いです。

やはり35年位前の思い出なのですが、盆暮れに帰省していた父の実家(北茨城市大津町)でのほろ苦い思い出があります。

私は物心ついて以来鼻が悪かったのですが、そんな私に「民間療法」と称して「ドクダミ」を塩もみしたものを丸めて鼻に突っ込むと良い、というDQNなことを親戚の誰かが聞きつけてきました。そして帰省するたびに、とても臭い処置をされていたことが思い出されます。あの臭いのだけは勘弁です。

「タンポポ」はちぎれた所から白い液体が断面から出て気持ち悪いので、もっぱら熱湯ですね。

「カタバミ」も面倒くさいですが、昔「カタバミ」の熟した実で種を飛ばして(実はこれが「カタバミ」の諸悪の根源らしい)遊んでたことが思い出されたり、根本家の家紋が「丸に剣片喰」だったりすることもあり、あまり悪い気持ちはしないのが正直なところです。

芝は、もう面倒なので表面的にむしった後に芝用の除草剤をまくしかありません。

さらに、根切りだの目土だのといった、面倒くさい手入れが必要になります。

雑草をむしっていると思います。(コイツラをむしることで市指定の燃えるごみの袋をよけいに購入しなければならなくなる。馬鹿らしい、面倒だ)

・・・

マンションの一室に住んでいた頃にはなかった、さまざまな手間が増えるんですね。

◆ 引っ越しが誘発する?!さまざまな変化

でも戸建っていいもんです(今のところは)。

何でこんなに寝れるだか、という位よく寝られています。

また、草むしりをしてみてはじめて、こぎれいな庭付きの家に住んでいる方の苦労もしのばれました。「シダやだ~」なんて気味悪がってもいられないですね。

でも、先帝陛下のことは心から敬愛はしているものの、むしるよりは熱湯、あるいは除草剤の方が個人的には楽でいいと思います。

で、不思議なんですが、引っ越してからいろいろ変化がありました。

極端なことを言えば、住み変わった家が、私のその他の環境をもいろいろ変化させている、といっても過言ではありません。

診療時間も少し変わるかもしれません。

人間関係も若干変わりました。

その他こまごましたこともだいぶ変わりました。

心境の変化ですが、「長男だから」「跡取りが」みたいな気持ちから大きく解放されて自由になりました。それがなぜだかは分からないのですが、そうです。

あれほど「犬HK」「テロ朝」「宇治」「豚」などと蔑んでいたTVですが、スポーツはたまに見るようになりました(でも新聞だけは根性でも取らない)。アジア大会の観客の少なさには驚きです。

でも、もしかしたら、今年が大きな変化の1年なのかもしれません。まずは何と私が禁煙しました。父のこともありました。そのことで健康感も変わりました。さまざまな人間関係の変化もありました。そしたら、居室の変更をする必要をにわかに痛感し、あれもして、これもして、です。

今から一年前の自分には、到底想像もつかない現状です。

しかし、その方向は、間違っていないような感じが何となくします。

これからも、自分的なムーブメントに乗り遅れないように、一生懸命頑張ります。

で、次こそは歯科的な内容を探してきてアップします

【今回のまとめ】(略)

こんにちは。根本齒科室の根本です。

面白い本を2冊見つけました。

これは良い本なのか?悪いw本なのか?思わずポチっと。

いやービックリしました。

延々と続く「P検(と再SRP)」wwwwwwwwwww

この手があったか。110+80は知ってたけど・・・

それは置いといて、全体としては人間の感性・価値観の多様さと、真摯な著者の姿勢(本当です)がひしひしと伝わってきました。

2冊まとめて書評を述べてみたいと思います。

一般の人には半分くらい意味が分からないと思いますが、とくに歯科以外の人、自営業やお店関係の人にお勧めの本です。

◆ 保険外診療の不利な点について

じつは目を通す前は、保険診療を押すような内容の題名に対しては、一見「品質よりも効率重視の治療のことか」のように、若干の違和感(というか固定観念?!)を持っていました。

私のところも、最近でこそそれほどでもないものの、今までは自院や来院患者の質を高めるにはということで自費率を重視していた時期もありました。

「身銭を切ってこそ、自身の健康感が高まる」

そんな風に思っていたのです。

ところで、民主党野田内閣時代の3党合意による消費増税は皆さんお悩みのところかと思います。。そしてこの増税は、歯科業界にも深刻な影を落としています。

ひとつは、当然ですが保険外診療の減少です。

ただでさえ保険診療に比べて高額なのに、さらに増税で割り増しになるので、患者様にとってもますます敷居が高くなります。

当院でも3月までに比べて4月以降の自費率がガクンと下がりました。

もうひとつは納税問題です。

5月に顧問税理士のところに挨拶に行ったときに、担当の先生に強く指摘されました。

「根本先生、先生のところは自由診療が多すぎます!で、保険が少なすぎる。今年から消費税が1.6倍に増税になるんだから、納税も1.6倍ですよ!そのことも考えて下さい。」

「だいたい個人の歯科医院で消費税を納税って・・・」

小さな声で言いますが、保険診療は消費税非課税です。

しかし、保険外診療と物品販売は課税です。

もひとつ小さな声で。個人商店は売上999万9999円まで消費税非課税です。

しかし、1000万になるといきなり課税です(保険診療をのぞく)。

ですから税理士の先生の心配ももっともです。

たとえば自由診療を1000万売り上げたとします。

今までは50万円納税だったのが、これからは80万円納税になります。

これを一度にまとめて納税するのが辛いのです。。

さいわい患者様の消費性向の影響と”心霊”治療のおかげで、保険率と患者数がだいぶ伸びる傾向にあることはあります 。

しかし、何とか自由診療を1000万に収めるのも大変です。

またインプラントの予約が2つも入ってしまいました。。。頑張るぞ!

■ 定期健診は月に1回やれ

(P検(歯周ポケット検査)と再SRPはエンドレス)

これです!これには心底焦りました。赤い方の本の137ページです

(・・・この手があったか。でもイイのかなぁ)

通常今までは、定期健診は半年に一度、頻度の高い場合も3ヶ月に1度というのが常識でした。

3ヶ月開けると、初診も切れる(=またあらたに初診から算定できる)ので、そのような感じで再初診(昔は定期検診のときの初診を再初診と呼んでいた)をくり返していた先生が多かったのでそうなったのでしょう。

しかしこの本の方法では、再診のまま、毎月同じ内容を繰り返すのです。

再診 45

P検 100(基本検査)or200(精密検査)

歯管 110

実地 80(著者は算定を推奨していない)

P処 10

再SRP 100~150

合計 365~515

これを毎月取り続けるのです。

(基本検査は1か月以内に再度算定の点数で表示)

保険では、月が変わると算定できる項目がいくつかあります。

ルーチンで算定しているところもありますが、まさかそれにP検と再SRPを含めるなんて目の付け所が!!!www

◇ FOの後は必ず精密検査

上の200点の奴ですね。たしかにFOになると精密検査にはなりますが、これをエンドレスの検診に応用しようという発想は私には全くありませんでした。

以上2点を毎月行なうことで、毎月400点前後、そして

カルテ上は再診がだらだらだらだらだらだらだらだら続き、

↓

101回目のP検査(と99回目の再SRP)

↓

n回めのP検査(と(n-2)回目の再SRP)

大丈夫なのでしょうか、これ・・

何か、すぐに対策を立てられそうな気もしますが。。

ま、この辺は一般の方には余り関係のない部分かもしれません。

分かりにくすぎますし。

その他に、経験上、こんな所もひとつ気になりました。

■ 肩へのボディタッチを実行せよ

これも以前先輩に言われたことがあります。

麻酔をする前にやったりすると効果的だと、その先生は言っていましたが、結局私にはこれをする習慣は身につきませんでした。

今でも、女性患者の場合はエプロンの着脱も女性スタッフに任せていますし(男性患者の場合は自分でさっさとやってしまう)、ひざが見えそうな場合はすぐにひざ掛けを掛けさせています。肩に手なんて、ちょっと敷居が高いかなw

以上は、一読してみて、「あれっ」と、けっこう気になった点です。

8~9割は「まぁ、なるほど」という感じですし、そもそも1500円~2000円の本に書ける内容なんて高が知れていますので、そこは割り切って読んでいます。

他の同業者の方も結構目を通されているとは思いますが、大なり小なりそんなところでしょう。

しかし残りの1割程度に、たまに見逃せないインパクトがかくれていたりするものです。

以下は、まあ(やはりここは押さえて来るか)と思ったところです。

◇ 立地がすべて。大通り前の1F

これは基本的に正しいですね。

ためしに街に出て、表通りや目抜き通りの前の1Fの空テナントを探してみて下さい。

必ずすぐそばに歯科医院があります。

私もこの1Fは何度も言われたものです。ただ、今までの経験や聞く話では、1Fでも人通りの多い表通りや目抜き通りでないと意味がありません。

私も高円寺で、表通りから2本くらい入ったところで勤務していたこともありましたが、全然ダメでした・・

歯科医院は隠れ家的な魅力とは相容れないようです。

また、まだスカイツリーができる前ですが、地下鉄押上駅前の入口付近の4つ目通り沿いで分院長をしていたこともありますが、そこは2階でしたが非常に人通りが多く、またあたらし製麺所のそばと言うこともあり、1年でレセプトが1.5倍になったこともあります。

今回のところ(佐貫)は、実を言うと、その押上や、開業前に勤めていた北柏に比べると、かなり苦戦しています。

駅前通りの1Fではありますが、こんなにいい立地なのに、と思って開業後にGoogleMapの航空写真を見て、愕然としたことがあります。。。

これは龍ヶ崎市の特殊性ですが、市街地が3分割(旧市街、佐貫駅前、ニュータウン)されていて、それぞれが完全に田んぼや森で分断されているのです。佐貫駅近の集落は、本当にこじんまりとした陸の孤島でした。

それでも、テナント内装工事直前に、一度不動産屋さんに「1本裏通りの方が安いよ」と言われて、迷ったことがあります。

結局そこにはせず、今の場所にしました。その裏手の物件は結局動物病院が入りましたが、じつは非常に繁盛しまして、現在は近所に移転して店舗を大型化しています。羨ましい限りです。

しかしこれは多分に、動物病院と歯医者の密度の違いでしょう。たとえば整体とか歯医者、美容系などだったら、やはり非常に厳しいでしょう。

とにかく、人が歩いているところが正解と言うのは、大原則です。

田舎なら、スーパーやモールの内部あるいはその周囲近隣じゃないと人なんて歩いてませんねw。イオンやヨーカドーの中とか横とか。

まぁ、一般論ですが、地方は駅前もダメですね。

荒川沖の駅前のドンキの入っている「サンパル」や、龍ヶ崎駅そばの「リブラ」。

何だかすごいことになっていました。

佐貫で言うと、ヤオコーとビバホームの間部分なら何とかなると思いますが、クイズモール側だともう、ちょっと厳しいと思います。なにしろクイズモール内の100均が撤退するくらいですから・・

◇ 外から患者が見えるような設計に

これも多くの人に指摘されました。全くそのとおりだと思います。

松戸の元山の歯科医院の立ち上げに参画したときも、コンサルの人たちが「絶対に患者様が外に見えるような設計にしないとだめだ」「いないときはサクラでも座らせておけばいい」と強く強調していました。そこも諸事情で数ヶ月しかいませんでしたが、それでも15万点は超えてました。

ちなみに当院はこのとおり、コンビニ跡地です。

コンビニなど、わざと立ち読みさせるようにしたりして典型的だと思うのですが、コンビニ跡地のテナントで建物が使える場合は、このように、簡単に中の人が外から見えやすい作りにできます。

もちろん顔は隠したいので、目線の高さはすりガラスにしたりしますが、人影は分からないといけません。

もう一点、私が結構誤解していた点なのですが、お洒落な歯科医院にすると自費率や検診率が上がったり、キャンセル率が下がったりするかという点です。

が、これは経験上も声を大にして「そんなことはないっ!」と申し上げたいと思います。

(でも土足は、特に女性にはかなり好評です)

不潔で古めかしい歯科医院では困りますが、ショットバーだかエステだか美容院だか分からないような作りにしても、ほとんど何も訴えるものはありません。

私も、今までの勤務先では古い医院が多かったせいか、そのような面で不満が多く、開業当時にそのカタルシスがバクハツした感じでした。

まず設計の参考に都内や柏の街を歩きましたが、まず歯医者なんて見ません。美容院ばかり写メで集めていました。

スツールはフィリップスタルク、イスはなんちゃってセブンチェア、受付カウンタの上はフルオープンに、みたいな変なこだわりがありましたね。これは前回の松戸の医院の立ち上げの時のコンセプトの「シンプル&スタイリッシュ」路線の名残です。

が、少しも新患さんが来ません。それどころか、これは今でも言える事ですが、何をやっても、歯科医経験中を通じて最高のキャンセル率をどうすることもできてません。

土地柄かなぁ・・

自費率が上がってきたのは、衛生士を入れて検診率が上がってきてからです。

小規模の保険外診療は、衛生士やスタッフからの勧めの方がよく決まります。

インプラントや矯正クラスになると別ですが・・

また、分かりやすいメニューを目に見えるところに置くのは絶対です。

我々にしても、値段表のない寿司屋ほど恐ろしい飲食店はないからです。

と思っていたら

■ ポリシーにこだわるな

なんていう項目もありました。

ここでは、麻酔をするorしないを例にとり、必ず麻酔したい先生でも患者様が嫌がれば無理するなとか、忙しいときでも希望したらするようにするとか、(細かなところは)なるべく(自分の我を通さず)患者様の要望に沿うようにして、という内容です。

それももちろんその通りなのですが、じつは麻酔に限らず、全てに通じるのかもしれません。

医院の外観もそうですが、ショットバーだかエステだか美容院だか分からないような作りにすることは、おそらくほとんど自己満足の域を出ないんだと思います。

ユニフォームをそろえたり、挨拶の声掛けに変なルールを設けたり、変なところにこだわるのも、同様にほとんど自己満足なのかもしれません。

それなら、物理的に患者数が増えるようにすることや継続来院を促すシステム作りの方に力を注ぐほうがよっぽど合理的です。

■ 無理にホームページを作る必要はない

これは一面の正解で一面の不正解かもしれません。

たしかに業者にホームページを任せると、かなりの経費がかかります。たぶんペイしないでしょう。

しかし当院のように、公式ホームページを全部自分でスタイルシートから問い合わせフォームからコードを記述してFFFTPなどでageて作れば、若干古い感じになりますが、かかるのはレンタルサーバー代だけ<大塚商会αメールライト>です。

またこちらのJunkStageのコラム、そして公式HP上の院内新聞のバックナンバーも、来院者の皆様にはそれなりにご覧いただいているようで、ときどき話題になります。

その意味では、当院の場合は、結構割がいいいいのではと思います。

これでそこそこ「ネット」「ホームページ」という新患の方がいらっしゃるのですから、やめられません。

■ 経験のありすぎる衛生士は雇うな

「そんなバカなことがあるのか」という声が聞こえてきそうですが、じつはしばしばあります。

思わず(ある、ある!)と心の中で思ってしまいました。

勤務医の頃は先輩衛生士に頭が上がらないことも多いですし、開業してから雇う衛生士も、「長年の経験」にもとづいた、いや長ければ長いほど「こだわり」を多く持ちがちなものです。

私も開業当初に経験しましたが、衛生士がなかなか募集しにくいというのは、2006年当時もそうでした。

それでもたまたまハロワで、謙虚「そう」なベテランが応募してきたので、私より一回りも上ですが、お願いすることにしました。

まだ開業していない段階ですが、袋出し(備品をまとめて袋から出す)とかで精力的に動いてくれたりしました。しかし、今にして思えば、それは彼女の「巣作り」の一環だったのかもしれません。

そのうち「あれをしたい」「これはいやだ」が始まりました。開業前からですから、こちらも不安が募りますが、なかなかいない衛生士ですから、こちらもあまり強く言えません。

極めつけは、当時内装を担当していた工務店の担当者と勝手に交渉を始めました。工務店の方から後で聞いて分かったのですが、なんと「私は歯ブラシを200~300本持っているから、それらをぶら下げるオブジェを作りたい」と言い出したらしいのです。

そこはあわてて「それはちょっと待ってくれ(俺の金だし)」と工務店と彼女に言って、取り下げてもらいました・・

また、当院は、電話の応対のときに「こんにちは。根本齒科室○○でございます」という風にそろえて下さい、とみんなには言っていたのですが、彼女は勝手に「あーもしもし、根本歯科『医院』です」とか出るのです。

根本歯科『医院』は、隣の取手市にある、別の医院です。

最終的には、その衛生士には辞めてもらって、1年目は衛生士なしで我慢しました。

「例えて言うと、今の僕では監督として中田英寿を十分使いこなすことができない。申し訳ないがこれがお互いのためだと思います」みたいに、苦しいことを言ってお引取り願ったことを覚えています。。

こんなことがしばしば起こるんです。

だからむしろ逆に、私は衛生士にも欧米のように開業権を与えた方がいいのではと思うのです。この予防中心時代に衛生士の自主性や裁量権を拡大することももちろんそうですが、

銀行で金を借りる辛さ

月末に大金が飛んで行く辛さ

給料取り(従業員)の甘さに歯がみする辛さ

キツイ時に取立てにおびえる辛さ

etc

なども彼女たちに1回「実地」で理解してもらったほうが、よりリーダーとしての脂質も磨かれるともいますし、また同様な事業主という立場である歯科医師とのコミュニケーションも格段にスムーズに行くと思うのです。

それよりも何よりも、経営者にとってスタッフとは「内部顧客」です。ようは客です。

経営者は孤独なのです。。

■ 実地指は衛生士を天狗にさせる

同様の趣旨で、著者の苦悩が身にしみるようなセンテンスです。

それにしても、天狗だなんてキツイ表現ですね。

この本、とくに「100%保険診療~」の赤い方は、かなり保険算定上の細かい点数の話が出てきます。一般の人では全く実感がわかないことでしょう。

この辺の仔細は、各歯科医によってクセがあり、どれが正解と一概に言えるものではありません。

タイトルで言う「実地指」というのは、歯科衛生士が指導を行ったときに月1回取れる80点(800円)です。まぁ、微々たる物です。

うちはあまり意識せずに、算定していますが、この著者は著者なりに、私などよりもはるかに衛生士の問題で苦労されたんだと、そこは大変強く感じました。

◇ CAD/CAM(キャドカム)の「キ」の字も出てこない・・

著者の先生の苦労と工夫の賜物の一部が、本書を通じて紹介されています。

とくに修復物の設計とか、細かな点数の算定の、一般人には非常に分かりにくい部分に凝縮されているような印象を受けます。

こういうことは、あまりおおっぴらに書きたくないことが常であり、よく書いていただいたと、その点については高い敬意を表したいと思います。

前回私は、「”心霊”治療」の話をしました。

ジャンルで言うと「保険で白い歯」になるのでしょうか。新しい試みですが、わざと私が書かずに伏せておいた項目があります。

それが、今年の4月から先進医療として取り入れられた「CAD/CAM冠」です。

CAD/CAMというのは、3Dプリンターの高級版のようなもので、スキャナーで土台の形を読み込み、ハイブリッドセラミックのブロックを削りだすものです。

強度が高いというのが売りでしたが

部位が不便(4番5番しか使えない)

失活歯(神経を取った歯)しか保険が利かない

単色(歯本来の微妙なグラデーションが出せない)

高い(患者と歯科医院にとって高く、技工所(メーカー?)に利益が流出)

面倒(厚生局の登録がどうのとか、カルテソフトの登録がどうのとか)

こともあり、主に面倒さから、私どもは完全スルーしてきました。

(やりたければ他院でどうぞ)そのくらいの感じです。

物はたしかにいいと思います。しかし適応が

部位が便利(3番から3番も、できれば6番7番も)に使える

生活歯にも保険が利く

くらい改善されてこなければ、あまりメリットを感じません。。

著者も、そのような余計なコストがかかることをするくらいなら、患者管理とか治療の進め方の工夫に労力を傾けようというタイプなのでしょう。

◎ 結局「下流」付近での話

前々回、糖質制限の話のときに「上流」「下流」という言葉を使いました。

糖質制限をしないで、2型糖尿病になったらインスリンで儲ける。

この例えでいうと、上流に当たる物が「糖質制限」、下流が「インスリン」です。

でも、「なってしまった人は仕方がない」にしても、できればみんなインスリンのお世話にはなりたくないですよね。

ですけど、それでは企業や医院は儲からないので、上流の「糖質制限」には黙っておいて(場合によっては足を引っ張って)、下流の「インスリン」になってから大騒ぎするのです。

でも、歯だって同じですよね。

予防をしないで、むし歯や歯周病になったら「治療」で儲ける。

みんな入れ歯やブリッジなんか、イヤに決まっています。

しかし、上でも書いたのですが、企業や医院などの利権集団は、こんなときにいつも同じ言い訳をするのです。

「なってしまった人は仕方がない」

です。

「なってしまうのを黙って待ってたのは、誰だ?」

と文句の一言も言いたくなりますよね。

極端なことを言うと、私たち歯科医院は、初診の新患さんが一定の数来ないと、経営が成り立ちません。

上流・下流の流れを意識せずに経営を突きつめると、どうしても「治療バンザイ」な方向に流されてしまいます。

本書は、それはそれで熱い思いがたくさん伝わってくる本ですし、私も参考になった部分も少なからずあります。

しかし、患者さんのケースは簡単なものばかりではありません。

それどころか、ほとんどは、結構「非可逆的な」ダメージを負ってしまっています。

歯が割れた。抜歯しかない

骨が解けてグラグラしている

小~中規模ながら非常に数多くのむし歯

とくに気になるのは、熊谷先生や竹尾昌洋先生もおっしゃっていましたが

いじった歯ほど悪くなる。いじればいじるほど悪くなる

んです。

まず、「何でこの人はこんなになってしまわなければいけなかったんだろう」と、他人事ながら強く胸が痛みます。

歯科の疾患は、適切な事前対応で回避できるものがほとんどだからです。

しかし、患者様や国民は、じゃあどうやって我が身を守ればよいか、分かりません。

上記のような状態になってしまってから、慌てるしかないのです。

これはいくらなんでも気の毒じゃありませんか。

本書は、極力

歯科医院の敷居を低くする

患者様を頻回に来院させる

負担金を>s>高く乱高下しない

ことに注力した内容になっています。それが嵩じて「P検再SRP無限ループ」になってしまっていたりもしますが。

たぶんここは「毎月」の定期検診で儲けているんだろうと思います。それは結構なのですが、定期検診に行きさえすれば、むし歯や歯周病にならない人になれるのでしょうか?

たしかに毎月診ていればかなり状態は良くなると思います。

「上流」とまではいいませんが「中流」までは上がるかもしれません。

ただ、他力本願や依存的な傾向になってしまって、診せて掃除させておきさえすればよい(自分は努力しなくてもいい) となってしまっては、逆効果なこともあります。

>

>

そこは当然ですが、併せてしっかり二人三脚で予防する意義を説明すべきですね。

しかし少なくとも、歯科医院への敷居が低くなる数々の工夫は、多くの国民の利益に資することは論を待ちません。

それぞれの医院での、このような取り組みが、患者様の歯ブラシや食習慣・生活習慣の改善に役立つことを願って止みません。

【今回のまとめ】

半分くらいは(一般の方には)訳分からないけど、面白おかしく、真面目な本でした。

こんにちは。根本齒科室の根本です。

どうも最近、あクラツでさギテキでひキョウな新聞がようやくやり玉にあがりつつある今日この頃ですが、今回の話も、読み手によってはあクラツでさギテキでひキョウな話に聞こえるかもしれません。お気を付けください。。。

「金属は嫌だ」

「でも保険の範囲内でやりたいし」

歯の治療と言うと、そんな複雑な悩みをお持ちの方も多いですよね。

そんな方々に、この夏好評なのが何と、心霊?!(シンレー)治療です。

「なんだ、根本は霊能者なのか?」「イカサマだろう」

もちろん私はそちら方面は全く見えない人です。

ヒロユキはヒロユキでも、エバラではありません。

しかし、かなりの患者様方から反響をいただき、少なからぬ場合に好評だったりもします。かといえば、多くの同業者の目にとまったら批判や反発は免れないと予想される”心霊”治療。

その正体は・・・

◆ “心霊”治療の概要

最初にネタバレしてしまいます。

「コンポジットレジン(CR)インレー」です。以下Cn(シーエヌ;根本の造語)と略します。

コンポジットレジンとは、保険で小~中規模のむし歯を詰めるときに、その場で詰めて固められるペーストで、内容はプラスチックとセラミック粉末の混ぜ物です。紫外線に近い波長(450nm前後)の青い光線を当てると固まります。詰めた後に「ピーッ」と音の鳴る照射器で青い光を当てて固める、あれです。

患者様でこの治療をなさった方は「あ、あれか」と思われると思います。

これを、お口の中で詰めるのではなく、型を取ってあらかじめ模型の上で作っておくのです。このように、内側性の詰め物を、模型の上で作っておいたものを「インレー(Inlay)」と呼びます。読んで字のごとく、穴の中で横たわっているからでしょう。

最近はCRの質も向上し、先生によっても好き嫌いがありますが、商業誌や論文を見ていても、コンタクト(接触点)を含む症例や大臼歯の症例でもずいぶん適応が拡大しつつあります。

であれば、CRだろうがCnだろうが、話はほとんど同じことです。

そう、「CRインレー」をシーアールインレーと読むと、「シ ンレー」

・・・あいやぁ、申し訳ありません。

ただ、この名前を聞くだけで、まるで霊障たっぷりな悪性の心霊写真を見てしまったときのようにぎょっとする同業者も少なくないかもしれません。

というか、ほぼ1ヶ月前までの私もそうでした。

そんなにヤバいものなのでしょうか?

そんなことはありません。

◆ メリット・デメリットから固定観念を読み解く

◇ メリット

保険で白く詰めることができる

自分で技工するので納期に束縛されない

自分で技工するので技工料金がかからない

治療時間(チェアタイム)の短縮

重合収縮による歯髄反応の回避

◇ デメリット(と思われるもの)

強度にやや難あり。まれに欠けることもある

詰め物との境界線が長期的には見えてくる

技工にハマると、帰宅が遅くなる

点数が低い(安い)ので技工所に出すと赤字

①強度が出ないことへの強迫観念

見ると割とよさそうなのに、なぜ取り入れられないか。

これは単純で、メタル(パラジウム合金)の方が強度が出るからです。

というか、歯医者も人の子なので、自分が詰めた物が欠けてしまったりするのが気持ち悪いんだと思います。

しかし、だからといって金属、あまつさえ保険が利くからといって決して体に良いとは安心して言えないパラジウム合金を気軽に使う日本国内の風潮、というか世界でも極めてまれな特殊事情は、力強く疑問です。

どうしても強度が欲しい機能咬頭頂(通常は上の歯の内側と、下の歯の外側を指す)や連結部位などの場所は金属の長所が生きると思いますが、金属を使う必要のないところには極力使うべきでない、というのが私の持論です。

一般に歯科医師の気持ちは、どうしても残存歯質よりも修復物に偏りがちです。

「強度ガー」「俺の作品ガー」と思って心配になってしまうのでしょう。

しかし、CRの直接充填が何の問題もないなら、Cnはさらに問題ないはずです。

たしかにメタルインレーが欠けたりすることは、大きな鋳巣(気泡)でもない限りきわめてまれです。

その前にたいていは充填物ごと外れてきます。

歯に比べて、展延性や靱性がありすぎるので、周囲の歯の方がたまらず隙間が欠けたり、そこから接着剤が溶け出したりむし歯が侵入したりして、取れてくるのです。

また、金属と象牙質の接着がなかなか面倒なのも欠点です。最近は金属面にサンドブラストを掛けてすりガラス状の表面にしたり、接着力の高い金属用プライマーも出来てはきましたが、それでも出せる接着力の上限を考えれば、修復物はレジンやセラミックのほうが私は安心できます。

Cnの場合は、取れてくることはないと思いますが、何かあるとしたら磨耗するか端が欠ける方向に行きます(まだ当院ではそのようなことにはなっていませんが)。

その辺はメリットデメリットとして説明して、ご納得をいただければ、それでいいと思うんです。

それに、磨耗したり一部が欠けたりしても、それこそCRの要領で瞬時に修理が可能です。これも安心材料です。

また、保険レベルなので、下記のように贅沢なオプションメニューを一部割愛可能です。

そのような一定程度のデメリットを考慮しても、パラなどの金属スクラップを歯に突っ込まれるくらいならこちら(Cn)を選ぶ。

そういう方が、とても多いのです。

②自分で技工をやりたくない

これは多くの歯科医師の共通した固定観念かもしれません。

いつも技工士任せにして鋳造してもらっているので、自分は技工が下手だ、信頼性の置ける物ができない、とツイ思ってしまいがちです。

しかしCnの場合は、鋳造する必要がありません。大して難しくないんです。

とりあえずは

PKT1番

エバンス

パラフィンワックス・ワセリン

ケルヒャーなどのスチームクリーナー

DualCure typeレジンセメント(Gルーティング、パナビアetc)

あたりが必要でしょうか。

接着セメントは光・化学双方硬化型(DualCure type)のレジンセメントが必須です。

またCnは保険レベルと言うこともあり、細かなぜいたくサービスは割愛させていただきます。

裂溝は省略。セット後の咬合調整時に口腔内で彫刻

Shadeも大抵は大まかにA2で大体合う

咬合調整・研磨は、Set後(メタルなどではSet前)

分割してもダウエルピンを使わずに割面を瞬着で接着

しかしレジンセメントで接着した瞬間は、まさに自由診療のセラミックやエステニアのインレーを接着したときのような、何ともいえないあの感じです。

治療時間(チェアタイム)は大幅に短縮されます。

削る工程と詰める工程が分割されるからです。おおむね半分程度になります。

その意味では患者様は楽だと思います。

③レジンでは痛みが出るという強迫観念

重合収縮による歯髄反応とその回避について、これはどういうことか説明します。

この材料(CR)は、硬化するときに充填物全体の体積が1%程度収縮します。

直接充填するときに、強い接着力をもって硬化すると、歯の側の内面(窩洞内面)が充填物側にひっぱられる力が発生します。

これを回避するために積層充填といって、何回かに分けて詰めたりするのですが、それでも大きめの窩洞や神経に近い窩洞では、神経部分が引っ張られて、後で咬合痛や違和感がしばらくでることがあります。

(これは大抵はしばらくすると寛解しますが、長いものでは数カ月や年単位ということもあります)

しかしCRでなくCnでは、模型の上で収縮しますので、なるべく模型に合わせてから口腔内に遊びを極力作らない状態で持っていけば、歯の側の内面が引っ張られることはまずありません。これは術後疼痛の回避に大きな意味を持ちます。

上記の①~③は、私を含めて多くの歯科医師がつい気にしていることです。

しかし、固定観念にまでなってしまうと、おのずと選択肢を狭めてしまいます。

◆ 自由診療の場合

保険外のハイブリッドセラミックの場合

ちなみに保険外では、グラディアダイレクト/グラディアフォルテという、より耐久性や審美性に富んだ、CRの改良型の材料(ほとんどセラミックと言っても良いハイブリッド材料)を用います。

その場合は、臼歯部咬合麺とはいえ仕上がりの美しさも大事ですので、型を取った場合(間接法)は、ぜいたくなサービスとして、技工士さんにお願いすることになります。

費用も、当院の場合ですが

直接法(CR方式) 1万+税 「グラディアダイレクト」

間接法(Cn方式) 2万5千+税 「グラディアフォルテ」

と、差をつけています。

間接法の場合は、模型の上で十分時間と視野が取れるので、技工士さんがじっくりと職人芸でシワシワやシマシマ、その他アーティスティックな仕事をする余裕もあるのです。また重合なども大きめの機械で行うので信頼性が増すようです。

その分手間賃もかかり割高になります。

◆ 実際にはこんな感じです

実際のCn症例ではこんな感じになります。

この方は若い方で、まだ学生さんですが、残念ながら両側の下顎第一大臼歯の神経を取るハメになってしまいました。

昔ですと、神経を取った歯はもろいので、補強のためと称して、大幅に削って、全周かぶせたりしていたものです。

これですと、ほとんど仕上がりが分かりません。また強い接着力があるので、変な歯ぎしり食いしばりのクセのある方などでなければ、このようにかなり自然に仕上がります。

(我々レベルで満足の行く芸術的仕上がりよりは低いグレードですが)

もしかしたら失活歯なのでもろかったりするのかもしれません。周囲の歯よりも寿命が短いのかもしれません。

でも、今いきなり「削って全周銀歯」は嫌すぎます。

そういう状態を極力先送りして、歯質を延命することこそ、歯科医師の腕の見せ所かと思います。

細かなシワシワとかシマシマとかも場合によっては大事ですが、根本を見失いたくないものです。

◆ 自分の中の何がか変わるとき

何かが変わるときって、変なものです。

1ヵ月前、いや、1週間前まででもたいてい、下手したら、まったくそのようなことは考えなかったものです。

私の場合でも、禁煙がそうです。

禁煙する前日、まさに1月24日までは、(まさかこの俺が禁煙なんか生涯するわけがない)とまるで空気のように当たり前に信じていたものです。

禁酒もそうです。前日まで芋焼酎を毎晩3~5合飲んでいたのですから。

それが今では炭酸水ですっかり気持ちよくなってしまうようになりました。

糖質制限もそうです。

保守派(気の弱いネトウヨ日本が好きで愛している)の私は米が大好きで、毎回直火炊きの土鍋で直接炊いた米を食べていました。

それが、気がついたら、ご飯をたまに食べるとやたらと腹がもたれるようになるまでになりました。

Cnも、もちろんそうです。

Cn治療する前は、(まさかこの俺が充填物の技工なんか生涯するわけがない)とまるで空気のように当たり前に信じていたものです。

やってみると、案外当たり前になるものです。

チェアタイムも短縮したので、患者様の許容数も増加しました。

変わるって、不思議ですね。

まだまだ周知されているとはいえない心霊治療Cn治療。

久しぶりに臨床に関するコラムになりました。

【今回のまとめ】

(またまた駆け込みで薄い内容)自分が変わるヒントは身近にある。

(おまけ)

世の中いろいろな主張があります。

「あること」を、さも「ないこと」のように耳をふさぐ輩も少なくありません。

それはある程度理解しますが

伊藤律「架空」会見記事

沖縄KYサンゴ「架空」記事

従軍慰安婦「架空」証言記事

などのように、「ないこと」を「あること」として扱うのはいけません。

今回の”心霊”治療記事は、「あること」を「あること」として扱いました。

こんにちは。根本齒科室の根本です。

ところでこの間、ちょっと自分のことを紹介したのですが、

あまりにもプラークがつかないので、1日歯をみがくのを忘れたりしたことも、正直あります。

(あれ、俺、歯磨いたっけ)ふと忘れたことに気がつくなんて・・・

でも、本当にそのくらい歯の感じが変わるんです!

そのせいか、このところついつい、患者様の口腔内を見るときに、

プラークが多い人か少ない人かをさらに注意深く見るようになってきました。

◆ 糖質制限と歯周病・インプラント

治療前にみがいてきた、などというのとは別にして、同じ汚れているにしても、

汚れの進行を持て余してしまってプラークをコントロールできていない口と、

そうでない口、というのが確実にある気がします。

もちろん、糖尿病の人は押しなべてプラークの増殖が早い感じですね。

やはり、糖質を食べてしまうので、早いのは自明だろうと思います。

つまり、糖質制限をすると、(理屈上)むし歯にならないんです。

歯周病も(根治とまでは行かないが)症状の大幅改善につながります。

つまり、より元の部分、より「上流」で悪の流れを断ってしまうからですね。

これが最も理想的なことです。「予防」の究極の姿でもあります。

◆ 糖尿病マッチポンプ再び

私たち人類は、しかし、糖質や甘いものに毒され、侵されていることに目をつぶり、

自由や民主主義や愚行権の名の下に、本来発生するはずのない2型糖尿病や歯科疾患をわざと発生させ、それをわざと医者にインスリン注射や透析をさせたり、歯医者に歯を削らせたり抜かせたりしているようですね。

こういうのをマッチポンプといいます。どれも根が同じなんです。

でも我々は思いのほか、マッチポンプが好きみたいですよ。

たとえば社会の仕組みや制度を比較するとき、

A 糖尿病になるようにして、インスリンで下げる

B 糖尿病にならないようにして、インスリン知らず

という点で比較してみた場合、どちらの方式がいいのか。

これだけ見たら、絶対にBの方が良いと、思うにちがいないでしょう。

A’ むし歯や歯周病になるようにして、歯医者で治療する

B’ むし歯や歯周病にならないようにして、歯医者で治療しない

これも見たら、なおさらBしかないでしょう。

歯医者で治療しなくても良くなる社会制度を、ぜひ実現して欲しい、と

心から願わずにはいられません。

でも一見そう思いつつも、私たちは往々にして、Aのほうを選んでいるんです。

たとえば、糖質制限が広まってしまったら、インスリンや、その先の腎臓透析の

機材がが売れなくなりますね。

製薬会社や医療業界は、利権や族議員を駆使して、何とか商売の邪魔を取り除かないと、糖質制限叩きしないと、と考えたくなるだろうことも必然です。

一説には、入院での食事療法のときに、カロリー制限食(高糖質食)のほうが、

糖質制限食(低糖質食)よりも安上がりだから、糖質制限が広まらない、

などのような話もちらほら仄聞します。

なんという患者軽視なんでしょう・・・

でもたしかに炭水化物は安い。タンパク質、とくに動物性のものは高い。

最近はアメリカ産の豚肉やオージービーフ、ブラジル産の鶏肉でも高い。

私も自炊をしているのでよく分かります。

◆ 最後の砦、民主主義

しかしそれでも日本は民主主義の国です。

ケケφ(パソナとかトチナイさん大丈夫?)とか三木谷のような民主主義のプロセスをすっ飛ばした「民間議員」をもてはやす層が、まだ一部にいるが、あくまでもごく一部です。

大多数の国民は、おかしいと思ってはいます。

まだまだアメリカのように、ほとんど全ての政治的課題を利権のロビイング(≒カネ)で

形をつけるようなところまでは堕ちぶれていません。

海の向こうのことで難だが、あれでは何のために投票があるのかとすら思います。

民主主義の国である以上、もっとも大事なのは、私たち自身です。

私たち自身がBではなくて、流されてAを選んでしまったことを

しっかり見つめるべきです。。

A 糖尿病になるようにして、インスリンで下げる

B 糖尿病にならないようにして、インスリン知らず

A’ むし歯や歯周病になるようにして、歯医者で治療する

B’ むし歯や歯周病にならないようにして、歯医者で治療しない

しかし…

「糖質は三大栄養素のひとつだ」

「ブドウ糖は直接のエネルギーだ」

「コメは日本の伝統文化だ」

「日本酒は(以下同文)」とか「お菓子はどうすんだ」

「奄美などの沖縄群島のサトウキビ産業が国家安全保障上重要だ」

などさまざまな難癖(というか、やらない理由)をつけては、勇気を持ってBの世界に足を踏み出せず、守旧的なAの世界に固執する。

やはり、広い意味での洗脳が効いてるんだと思います。

民主主義の国である以上、もっとも大事なのは、私たち自身です。

もちろん、ラスボスは大企業や資本、政治的勢力ですが、それに打ち勝ち、

というか方向性の変容を促していくには、主権者である私たち一人一人が

洗脳されたり流されたりせず、しっかりしていないと無理です。

だからこそ買収や金権民主主義に堕ちた海の向こうの国のようにならずに、

金で買えない一票、金で買えないひとりひとりの自由意志を大事にして欲しい。

心からそう思います。

◆ 可逆・非可逆

高血糖・糖尿病は興味深い性質があります。

もちろん段階を踏んで進行する訳ですが、あるところまで行くと、(自然治癒力だけでは)元に戻れない状態になってしまいます。

たとえば当然ですが、透析が始まってしまうと、もう後戻りできません。

もうひとつの例ですが、高血糖やメタボの人が糖質制限に興味を持ったとします。

その人が糖質制限食を自己流で始めても、そのタイミングが内科での投薬治療(経口・注射等)前であれば、値が正常化していきます。

これが投薬治療の開始後の場合は、もう自己流ではできません。予期せぬ低血糖の恐れがあるからです。

しかしもちろん、糖質制限に理解のある主治医の元で、糖質制限食に合わせて薬の量をコントロールしつつ、減薬・断薬に持っていくことは十分可能です。

その意味では、「可逆・非可逆」の基準で言うと、中間的な感じです。

これが、合併症が始まってしまうと、もう後戻りできなくなってしまうと見ていいでしょう。先ほども述べたように、透析が最たるものです。

一旦透析を行うと、原則的にもう一生やめる事ができません。

また糖尿病性網膜症とか抹消部位の壊疽になったりしたら、最悪失明したり片足切断したり、と、完全なおおごとになってしまいます。

このように可逆・非可逆が、段階を追って変わっていくところが興味深く思われます。

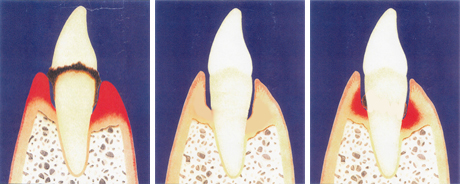

歯科で言えば、歯周病もそういうところがあります。

復習になりますが、歯周病とは簡単に言うと、歯周ポケット内のプラークや歯肉「縁下歯石」の増殖により、骨が溶けて歯が抜けてしまう、というものです。

この「縁下歯石」は厄介です。

歯石とは、歯周病菌がカルシウムを吸って固まったものですが、むし歯菌と(種類は違うけど)同様に、通性嫌気性といって、酸素を嫌いに酸化炭素を好む習性があります。

なので下に行けば行くほど菌も活性化して、できる歯石も固いんです。。

一生懸命縁下歯石を取ると、しばしば

知覚過敏

根面露出

などの不快な症状が一過性に起こります。

しかしそこに縁下歯石がある以上、取らなければ抜歯への道を歩むことになるのです。

抜歯を取るか、知覚過敏(とか物がつまりやすい)を取るか

進行した歯周病では、ありがたくない二者択一を迫られます。

このように可逆・非可逆が、ダメージコントロールのレベルとして

段階を追って変わっていくのが歯周病です。

ただ、初診時ですでに保存不能なレベルのダメージを受けている場合は、我々の努力も通じません。

このように、進行すると非可逆的で厄介な歯周病ですが、糖質制限をしている人の場合だとどうだろう、と考えてみます。

すでに歯周病の人でも、糖質制限食によってプラークの総数が大幅に減少することは分かっており、それに応じて炎症反応の起きる機会も減少します。

もちろん糖質制限食だけでは、すでに固着した縁下歯石はそのままなので、炎症反応がゼロになるわけではありません。

そこは歯周治療が必要だし、進行した歯周病では先ほど書いたように、知覚過敏や根面露出による後遺症諸症状(みっともない、食べかすが詰まりやすい、みがきにくいetc)を受け入れざるを得ないのが実情です。

糖尿病の人はどうでしょうか。

HbA1cがおおむね7以上あったら、外科的なこと、たとえばインプラント、抜歯、歯周外科手術などは基本的に慎重になるべきだというのが、一般的なガイドラインです。

糖尿病の人は、感染しやすい、とか、創傷治癒が遅いとされているからです。

同じように歯周病が始まった場合でも、血糖値が正常な人と比較すると、進行が早まりやすいことが知られています。

糖尿病の人が糖質制限をするとどうでしょうか。

江部康司先生も繰り返し述べておられるように、治療として糖質制限をすることにより、インスリンの減薬断薬はもちろん、HbA1cが4~5台の正常値に下がってきます。

ということは、すなわち

内科的に免疫や治癒力が正常になる

外科的な治療の許容範囲が正常人同様に広がる。

ということです。

これはきわめて画期的なことです。

インスリンがいらなくなるんですから。

すなわち、それは(対糖能が安定ではないかもしれないものの)糖尿病が治ってる健康な内科的状態に復旧したことを意味します。

(高糖質→インスリン)n のマッチポンプ状態から脱したのです!

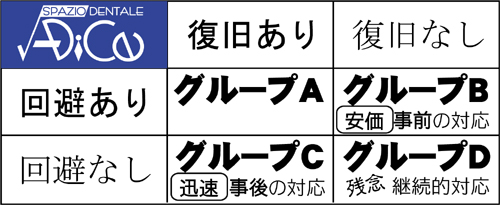

◆ そしてまたこの表に立ち返る

糖尿病と歯科のことを考えて、やっぱりインスリンがどうしても必要なときってあるだろう、などと今までは思っていました。

思うと、やっぱりこの表にたどり着く。

糖尿病には、1型糖尿病と2型糖尿病があります。

私も同じようなものだと思っていましたが、本質が全くちがいました。

1型はいわゆるグループD、先天疾患、難病の範疇だそうです

2型はもちろんグループB、生活習慣病、自業自得の範疇()。

だから対応が全く異なってきます。異なってしかるべきです。

2型(グループB)に、1型(グループD)のようなだらだらとした対応を

しては絶対いけません。それがグループB(事前型)の鉄則です。

そもそも、医療資源はまずグループD(難病型)、ついでグループC(事後型)に

費やすべきであり、グループBは事後的なコストやマンパワーを

もっとも費やしてはいけないカテゴリーなのです。

グループBは非可逆性を併せ持ちますので、ここに対してグループC(事後型)のように事後からの対応を繰り返しても、結局姑息的・応急的な、マッチポンプともいえるような対応になってしまいます。

そしてそれがくり返されると、グループD(難病型)に変化してしまいます。

この、グループBがグループDになってしまうようなことこそ、もっとも避けなければならないことで、リスク管理の基本中の基本です。

具体例としては、グループB(事前型)である2型糖尿病にインスリンとカロリー制限食(高糖質食)という、応急的な、マッチポンプともいえるような対応を続け、結果として

透析したり失明したり足切断したり、などという『取り返しのつかない』グループD(難病型)になってしまうのが典型的です。

変な例ですが、行政では、軍事と福祉は青天井、などとよく言われているようです。

ベストを尽くせばきりがないからですが、財務省は難色を示すのが常です。

我々も、もちろん不必要な「ムダ」には厳しく目を光らせていかなければなりません。

まったく「ムダ」が必ず悪だ、といいたいわけではありませんが、そのようなところに、不必要な「既得権益」が生じがちだからです。

軍事のことはよく分かりませんが、先進国は平均的にGDP2%程度の国が多いようです。

日本は何の根拠か分かりませんが1%としていますので、半分です。

最近は尖閣を始めとして中国の軍拡主義が目立ち、安全なシーレーン(←これも利権か?)の確保の観点からも、日本~ASEAN側の海洋セキュリティ上のインバランスの解消が叫ばれています。

としても、軍事については目安としての天井は見えています。試験ですがたかが1%→2%にして先進国平均に合わせればよいだけだからです。

それ以上に軍拡して某独裁国の真似をしろなどとは、誰も思っていないでしょう。

医療の場合は、グループB(事前型)のものにお金をかけることこそがムダに直結する形になります。

費用対効果などと言い出すまでもなく、このグループこそ予防にコストをかけるべきなのです。

これに対してグループD(難病型)はどうしてもコストがかかります。しかし社会全体で適切なリスクコントロールがなされていれば、グループDの絶対数は多くなりません。

ここには継続的にコストをかけざるを得ないのは仕方がありません。

しかし、グループBをこじらせてグループDに持っていってしまうことこそ、もっとも医療費の青天井に近づいてしまう高速道路です。

これを人為的に行うことは組織・社会に対する最大の倫理的犯罪だと思います。

だから、「これはグループB(事前型)か、グループD(難病型)か」という視点がとても大切になるんですね。

◆ 糖尿病の「治癒」が歯科にもたらす絶大な意義

最後に、これだけは言っておかなければなりませんい。

歯科業界、とくに姿勢の開業医では、問診で「糖尿病」というだけで重苦しい雰囲気が漂ってしまうのが常です。HbA1cが7という声を聞いたらそれこそ、終戦の詔を聞く帝國臣民のような気分になってしまいます。

(糖尿病のせいで、あれもできない、これもできない)

(かといって、俺には糖尿病は治せないよな)

完全な負け戦、耐え難きを耐え、忍び難きを忍ぶ心境です。

しかし、糖質制限が一筋の光を占領下の日本、いや歯科界に投げ込んだのです。

糖質制限に理解のある内科医とペアを組んで、という条件付なのですが、仮に糖尿病の方が患者で見えても、まず内科的に糖尿病を治してしまうのです。

もちろん、カロリー制限+インスリン注射、などというマッチポンプかつ長期的に必ず悪化する古色蒼然としたやり方ではありません。しっかり糖質制限して、まずHbA1cを正常に持っていってしまうのです。

そうすると、今まで糖尿病があると出来なかった、抜歯や、とりわけインプラント治療に対する障壁が取り除かれるのです。

当院でも、インプラントを希望された方で、HbA1cが高すぎて泣く泣く断念した方は一人二人ではありません。

補填材もメンブレンも安心して使用できます。縫合するときも、不測のSpalten(?開)を気にしなくてもいいのは非常に気が楽です。

ある歯科医が、糖質制限に理解のある内科医とグルの場合。

患「(持病のせいに)糖尿病だからインプラントできません」

歯「(逃がすかコラ!)じゃあまずは歯の前に糖尿病を治しましょう」

患「えっでも内科の(やべ、他人のせいに)主治医ガー」

歯「(キターザマミロ)カロリー制限+薬は古い理論で基本的に治らない方法です。

もっと素晴らしい専門医を紹介します。インスリン断薬できます(説明)」

患「(しまった)本当ですか?(他に言いようがねぇ)」

歯「(捕まえた)本当です。断薬成功者続出の先生です。やらない手はありません」

患「はぁ」

歯「じゃあまずは歯の前に糖尿病を治しましょう。紹介状書きますよ」

「透析になったら取り返しがつかない!歯の治療は後で考えましょう。

(おっと偽善者モード)」

この金儲け主義の歯医者は、インプラントから逃れたい患者を逃がしたくないばっかりに、「糖尿病」の逃げ道をつぶす応酬話法に走ってしまいました。

内科医とはグルなので、めでたくHbA1cが正常値まで下がってきたら

内「歯の治療のほうも頑張って下さいね。もうインプラントも抜歯も大丈夫」

「歯は自然治癒が効かないから、後回しにするほど大変ですよ。今のうちに」

くらい、いつものように脅してくれる手はずになっています。

今日も一匹、獲物を捕まえました

・・・

まぁ、こんな極端な話し方をする歯医者もいないとは思いますが、営業ってイヤですね

ああ言えばこう言う。

「出来ないとは言わせない」「逃がさない」

教育ならいざ知らず、営業や商売でしょ、個人的に一番嫌いかも、そういうの。

でも、話を元に戻して、「糖尿病が完治する」という点に絞って考えて見ましょう。

これはとてつもなく素晴らしいことです。

患者様は、インスリン注射の呪縛から解放される。

透析、失明、片足切断などの合併症の恐怖からも解放される。

しかも禁酒する必要もない。(MEC食的なものなら)腹一杯食べられる。

内科的なことに限っても、信じられないような改善です。

ぜひ透析になる前に、糖質制限を試して欲しいものです。

そして、歯科でも、本当に外科的処置やインプラントを必要としたり希望されているケースにおいても、糖尿病というだけで断念しなくても良くなります。

私が実際に経験した、HbA1cが8近く行ってしまっていて、インプラントを断念されたケースにおいては、いずれももう後期高齢とかそのくらいの方のケースでした。

ですから今からインスリン断薬まで持っていくのは時間的にどうかな?という懸念も少しはあります。

しかし、もちろん江部先生の金字塔だと思いますが、今後は、糖尿病というハンデは、実質的に克服されたのかもしれません。

歯科医なら分かると思いますが、だとすればこれは大変な出来事です。

じつは歯科においては、もうひとつ、外科的な処置がためらわれる大きな条件に

「骨粗しょう症の薬」

を3年以上飲んでる、というものがあるのです。

こちらのほうは今でも終戦の詔を聞く帝國臣民の状態を脱していません。

事の発端は、先年、ビスホスホネート製剤の経口3年でBRONJ(顎骨壊死)のリスクを無視できなくなる、というガイドラインが出されたことです。

骨は、解体屋(破骨細胞)と大工(骨芽細胞)の連係プレーで、随時組織が新陳代謝を

していきます。骨粗しょう症は、解体屋は今までどおりなのに大工が減ったり働きが悪くなることで、骨全体が(懐かしい)姉歯ヒューザーの耐震偽装マンションのように脆弱になっていくことです。

ここは大工を増やせないので、解体屋を薬で抑えてバランスをとろうと言うのがビスホスホネート製剤のごく簡単な概略です。

すると、当然ですが、全体としての新陳代謝(回転)が遅くなります。

抜歯やインプラントなどで、骨に侵襲が加わった場合、治りが遅くなります。最悪、治る力が失われて、局所で腐骨になって壊死してしまう危険性もゼロではありません。だから

患「骨粗しょう症で、1週間に1度の薬を4年くらい飲んでます」

といわれたら、先ほどの金儲け主義の歯医者も、メンタル的にこうべを垂れて、整形外科の担当医にお伺いを立てないと、という話になってきます。

これに比べたら、糖尿病は、あくまでも透析前の段階でという前提条件つきですが、糖質制限食でHbA1cが正常になるのですから、まったく次元の違う世界が開けたと言えます。

このことを強調して、今回はおしまいにしたいと思います。

あなたもセイゲニストに密入会しませんか?

【今回のまとめ】

糖尿病も歯科疾患も「可逆・非加逆」の軸で見る。すると上流に行きたくなる。

こんにちは、根本齒科室の根本です。

なかなか減量しないので、ちょっとお酒もやめてみました。

やっと体重が3-4キロ、グッと落ちてきたので、安心して投稿できますwww

そのかわり炭酸水を焼酎の炭酸割のようにして飲んでいるんですが、

これが入る入る。1日3リットル以上は平気で入ってしまいます。

だいたい、炭酸水のレモンの香りがついたの9割くらいに、ちょっと「三ツ矢サイダー オールゼロ」をちょっとたして、ミックスナッツやピスタチオ、たまにはチーたらを「つまみ?」に飲んでます。

先日、新しい本を買ってみました。

題して「日本人だからこそ「ご飯」を食べるな」

肉らしいほどのイケメン開業医、沖縄の渡辺伸幸先生による、臨床体験から編み出された独特な提案です。

名づけて、滅苦 MEC(めっく)食。

具体的には、Meet(肉)、Egg(卵)、Cheese(チーズ)を中心に、葉物野菜を補完的に食べる食事のことです。

これを30回咬んで食べようという方式です。

これ(と禁酒)が効きました。

(なにしろコンスタントに一升の芋焼酎が2~3日で無くなっていた感じだったから)

このMEC食理論は面白いですね。さらにシンプルなので参考になります。

いわば糖質制限の後出しじゃんけん練り直しでしょうか。

父は生卵アレルギーがあったが、私は大丈夫です。

もうキッチンはメックメク(=糖質関連を始末して非常にすっきり)です。

◆ 沖縄と本土の食生活

糖質制限だけでも驚いたのに、渡辺先生のご本には、さらに数々の常識を覆す新事実が紹介されています。なにしろ

①野菜(の取りすぎ)は体に悪い

②塩分は体に悪くない

③コレステロールは善玉悪玉含めて体に良い

マヨネーズは体に良い

動物性油脂は体に良い

ですから、(マジかよ、ウソだろ)と、どうしても最初はなってしまいます。

どうですか?

あなたの常識と真逆ではないですか?

ところで、小さい頃から私はシイタケが苦手で弟はタマネギが苦手でした。

二人とも今もかわらず苦手な模様。などと言うと、

「大人になっても好き嫌いをするなんて、だらしない」

という声が聞こえてきそうです。

しかし、糖質制限やMEC食の理論から行くと、シイタケは栄養価に乏しく(わずかに見られるビタミン類も肉のほうが多い)、繊維ばかりで内臓に負担をかけ、便のかさが増し便秘のもとになる。タマネギも同様であり、さらに根菜なので糖質を多く含み、糖質制限の趣旨に合致しない、と、こうなるわけですwww

私はタマネギは大好きだし、弟はシイタケを全く苦にしない。

要は、野菜とは栄養の足しにあまりならないけど、おいしいから食べ、食べすぎは体に良くない物という位置づけで正解のようです。

また、著書によると、一連の糖質制限的な内容や動物性タンパク・動物性脂質の重要性については、

「日本脂質栄養学会」

「日本老年医学会」

などの学会がもともと主張していたようですね。

ただ、カロリー制限などの時代遅れで有害な既得権益に頭を押さえられていて声が届かなかったとのことです。

とくにMEC食は、かつて長寿日本一だった沖縄の伝統食である黒豚料理を中心に開発されたようですので、これを見ると肉食と長寿の相関関係は非常に信頼性が高いと思われます。

また、前回の投稿で少し触れましたが、70年以上生存するカメやオウムなどの動物の話で少し気になっていた、肉食中心そのものに対しての発ガンリスクについても、あまり気にせずともよいのでは、と思われるところです。

いっぽう、沖縄とは異なり、本土では、奈良時代の仏教の伝来に伴って、朝廷や幕府がたびたび肉食禁止令を出したりして、糖質ばかりが広まって肉食があまり広まらなかった。

これは少々残念だったのかもしれません。

そこは、肉食は殺生だから、生臭物(なまぐさもの)は霊的スピリッツが汚れて、などというところでしょうが、仏典によれば、お釈迦様だって悟りを開く直前に、(スジャータと言う名前の)少女から渡された牛乳を飲んだと記載されています。

もっといえば、MEC食の重要な要素である卵(無生卵)やチーズ(乳製品)はいずれも動物の排泄物なので、霊的スピリッツが云々の心配も無用です。

それよりも、もともと海産物の豊富な閉鎖的島国の日本では、ケガレとかミソギなどのような土着の神道的なアニミズム思想が定着していました。太古の昔から「死・産・血」はケガレであるのでなるべく触れないようにしたり、一部の者以外は扱わないようにしていました。これは中国や朝鮮では見られない独特の観念だと思われます。

今でもとくに西日本などで、精肉業者と同和・人権問題がリンクしてしまっていたりすることも一部あるのは残念だと思いますが、不思議なことに、海の幸を取る漁師が長年差別されてきたので待遇を改善せよ、などといった声は、寡聞にして聞きません。

ですから、悪びれずに感謝の気持ちを持って、どんどん肉も魚もいただけばいいと思います。

油脂もそうです。

DHAやEPAが体に良いのは周知の事実だし、ラードやバターも非常に良質のコレステロールを提供してくれます。

また、油をとると皮下脂肪とかになると思っている人が非常に多いのですが、逆で、皮下脂肪や内臓脂肪になるのは糖質です。脂肪を口(消化器)からとった場合は、たいていそのまま直接筋肉で燃焼されます。

そしてやっぱりそうでした。

◆ 人間は肉食系

腸ひとつ見ても、人間は犬猫と同様、体長の数倍の長さしかありません。

これに対してウシや馬のような草食動物、は体長の10倍以上の長さで、体重の何割かをも占める巨大な腸を持っています。

肉食動物の場合は、食べた物がそのまま消化されるから、大きな腸を持つ必要がありません。しかし草食動物は反芻(はんすう)などをして、腸内細菌の助けを借りてセルロースを脂肪酸に分解して消化しています。だから巨大な消化器が必要なのです。

人間の祖先とも言える霊長類はどうかというと、テナガザルやヒヒは肉食や昆虫を好んで食べる一方、テングザルのように、草食に特化して、反芻するために胃を4つ持っているものもいるようです。

もちろん人間といえば前者のように肉食であり、700万年の間、ずっとマンモスを追ったり、他の動物の食べ残しを食べたりしてきました。

原住民の踊り「~ウッホッホ♪」を見れば明らかです。

ただ、顎や咬合様式を見ると、大臼歯もあれば犬歯もあり、切歯もあるので、消化管などと総合すると、草食(採集)方向にも対応の聞く肉食(狩猟)中心の咬合様式だったと推察されます。これがネコ科やイヌ、クマなどでは、すりつぶしの動作が覚束ない顎ですよね。

(あ、リラックマは別でしょ。団子やホットケーキ、オムライス、プリンが好物なんだから)

人間が農耕を始めて、初めて小麦を発見したのが1万年位前、イネを発見したのが5千年位前です。日本で言うと、縄文後期~弥生直前くらいでしょうか。人類史からしたら、ごくごくほんの最近のことです。

ちなみに、縄文後期の人骨の化石からむし歯(根面カリエス)が発見されています。このころに稲作が伝来したことを考えると、糖質とむし歯の相関を思わずにはいられません。

通常のむし歯はエナメル質から入り込むのですが、根面カリエスは高齢者などの露出した軟らかい根(象牙質)から入り込みますので、臨界pHも、エナメル質の5.5に比べて6.7と、ほぼ中性の状態でも発生します。

通常むし歯はミュータンス菌がショ糖(砂糖)を分解して酸を発生してなると言われていますが、当時は調味料や砂糖は存在しないので、炭水化物→唾液で麦芽糖くらいでしょうか。

これらの事実から、ショ糖以外の糖質がそのまま齲蝕原因菌のエサになっている可能性を否定できません。

また穀物栽培は人間に管理を強います。成り行き上、必然的に社会や文明を形成するにいたった人類ですが、体に合わないものを食べ続けたのは、健康に悪かったと思います。夏井先生も指摘していたのですが、小麦に含まれるデンプンや麦芽糖の甘みから逃れられなくなってしまったのだと思います。

◆ 口腔内プラーク?プラークコントロール?

歯科に話を戻してみます。

むし歯菌はショ糖を取り込んで増殖し、ついでにむし歯を作ります。

歯周病菌はその他糖質やタンパク質を取り込んで増殖します。

その他咬合不正や不良習癖、口腔粘膜疾患などもあるのですが、もっとも一般的な二大疾患は糖質をエサに増殖する性質を持ちます。

ここ大事です。

これはもともと、人間は糖質を食べてはいけない、とか、人間に糖質は合わないことを示唆していないでしょうか?

「ウッホッホ」な狩猟採集生活を送っていた頃は、むし歯なんかなかったはずです。

歯周病についてはどうでしょう?書籍やネットなどによると、糖質制限食に変更した方の多くが、歯周病が(完治しないまでも)症状が大きく改善したり緩解しているようです。

あくまでも憶測でしかありませんが、これらから見ると、内的免疫力云々以上に、糖質を栄養としている歯周病原因菌が多いことを示唆しています。

その上できちんとPを改善から完治まで持っていくには、縁下歯石の除去もしっかり行うことを前提で、「プラークコントロール」を日々守ることが大事だろうと

・・・

で、プラークコントロールって何だろう? 歯 ブ ラ シ のことでしょうか?

最近、糖質制限こそ最も本質的なプラークコントロールであり、歯ブラシ等のほうが補足的、対処療法的なのではと考えるようになりました。

例えば、プラークコントロールを、放置するとプラークがたまるから歯ブラシや、場合によっては歯間ブラシやフロスでプラークを確実にこすり落とす行為、とでも定義してみます。

しかし、自分のことを考えると、最近あまりまじめに歯をみがかなくなってしまったような気がします。。

以前は割りとていねいに、(患者指導のときはどうしよう)などと考えながらみがいていたりしたのに、4月から糖質制限を始めたら、起き抜けに歯が全然ぬるぬるしなくなったんです。

普通は、酒を飲んでヨッパなまま派も磨かずにひっくり返って寝てしまったりすると、翌朝は歯がぬるぬるしていたのに、糖質制限後は、ぬるぬるしていない。

もちろん朝はみがいて行くには行きますが、昼に何かつまんでも、夜寝る前も、ほとんど舌での歯面の感触に変化がない。

つまり、糖質制限していること自体が重要なプラークコントロールやむし歯・歯周病予防になっている可能性が高いのです。

もちろん原始人(縄文中期まで)もむし歯や歯周病で悩まされるということはありませんでした

(寿命が20歳くらいだったということも原因としては大きいが)。

しかし私が子供の頃(オイルショックの頃)は、子供(20歳以下)にはむし歯があるのが当たり前でした。

現代は、乳幼児の歯科検診などに行くと、たいていの子にはむし歯がないのに、ある子に集中して何本もある感じなんですね。思わず親の顔をチラッと見たくなります。。

就学前のこんな小さいうちから縄文に負けてるようでは、と思います。私自身の経験から言えば、早く糖質制限すればいいのに、と・・・

逆にもし、食生活がまずかったら、いくら原始人の寿命が短かったとしても、化石で出てくる縄文人などの歯もボロボロのはずなんですけどね。

◆ 糖尿病のマッチポンプ

江部先生のブログを見てみました。

うしたら、夏井先生からの応援メッセージのメールがありました。。

http://koujiebe.blog95.fc2.com/blog-entry-2337.html

江部先生は、糖質制限食によって、日本から2型糖尿病を撲滅しようとしている

ので、もっとも賞賛されなければならない、私は応援団長だとのこと。

ひとつの病気を撲滅する。いくらそれが生活習慣病だとはいえ、

とてつもない偉業です。

天然痘やペストの撲滅と同じと考えたら胸熱です。

でも考えてみたらシンプルなんですよね。たしかにそう。

わざわざカロリー制限食(高糖質食)のような余計なものを食べて血糖値を意図的に上げて、インスリンでいちいち落とす。

これはまさにマッチポンプとしか言いようがない。

それよりは、糖質制限食(低糖質食)を食べて血糖値の変動を防ぎ、すい臓を休ませる

ほうが、断然いいに決まっているし、よけいな注射も薬も不要です。

ことに、江部先生のように、ご両親とも2型糖尿病のような、家族歴からしても元々すい臓が強くなさそうな方の場合にはなおさらです。

この「マッチポンプ」については、次回詳しくお話します。

【今回のまとめ】

ついに糖質制限(+α)で体重が減り始めた。プラークコントロールとの関連が気になる。

(おまけ)

禁煙のときに電子タバコ、禁酒ときに炭酸水、自分の場合は簡単に自分をだますことができました。

ただし、電子タバコの煙が肺の奥にしっかり当たったり、サイダーも、元芋焼酎のお湯割りを入れてた湯呑で飲んだり、それなりの雰囲気作りは大切です。

今では電子タバコもほとんど吸わなくなりました。

やっぱり「中毒」という単語に逃げる前に行動改善です。

こんにちは。根本齒科室の根本です。

先日の水曜日、母と品川で会食する機会がありました。

たまたまですが、母の東京への用事が水曜日にあり、休診日と重なりました。そこで、「ランチをして、近くの庭園を散策しよう」ということになり、待ち合わせました。

どこにするか迷いましたが、糖質制限中なのでバイキングがいいかな、と思ました。

バイキングこそ、糖質制限の力強い味方です。

主食や炭水化物系は選ばないようにして、肉や魚、野菜などを腹いっぱい食べられます。それこそ元を取らないとと、すごい勢いで食べました。その後、高輪プリンスホテルの日本庭園を見た後、目白の八芳園まで「徒歩で」ずいぶんアクティブに強行しました。

重いおなか(1キロ以上入っていたかも)を支えながらの散策でしたが、日本庭園に行くのには高輪プリンスの高級ラウンジ「さくら」を通り抜けていかなければなりません。

そこをリュック姿で通るときには、さすがに緊張して背筋が少し伸びました。

「歩数を稼ぎたい」万歩計を忘れてきたと言って悔しがる母の元気さの元も、いわゆるプチ糖質制限(夕食の主食を抜く)です。さすがに八芳園からの帰りはバスでしたが。

◆ 黒引きと中村勘三郎

八芳園の庭園では、結婚式のカップルがいました。

「壷中庵(こちゅうあん)」という、芝生の中にあるこじんまりとした離れ風の屋敷で行ったような感じです。

女性がすその長い白いドレスを着て庭園内の芝生を歩いていて、親族と思しき方々もお供していましたので、ああ、結婚式なんだなと分かりました。

なんとなくドレスを着ている女性がいて、そのソバにシルバーのスーツとか、羽二重の黒紋付に仙台平の袴の若い男性がお供しているような場合、何となく(結婚かな?)と思うものです。ネクタイでもそうですが、慶事は白、弔事は黒、というのが「古今東西」そうに決まってると私たちは思っています。

が、実態はずっと反対でした。

◇ 喪服は白???

日本の代表的な花嫁衣裳に「黒引き+角隠し」という振袖姿があります。これは伝統的に武家の嫁入りの代表的な衣装だと説明されています。

また現在の黒引きは訪問着風のような全身的な絵羽模様が主流ですが、本来の「黒(のお)引き(ずり振袖)」の上半身部分には五つ紋が入っています。まあ武家だから当然ですけど。

(札幌の着物屋さんの「採古堂」様のブログのお写真です)

この家紋も、関東では嫁ぎ先の紋、関西では「女紋」といって、代々女系に引き継がれる紋を入れるなどの違いがある点も興味深いです。

そして五つ紋の黒引きは、結婚後はそのまま裾などを補修して「黒留袖」として着ることができる、というのも合理的です。

もうひとつ結婚式で有名なので「白無垢+綿帽子→色打掛」というパターンもあります。現在では日本の伝統的な嫁入りといえばこちらのほうを指すことが多いでしょう。

この白無垢は、現代風に、おめでたいから白、とか、嫁ぎ先の色に染まるために白、と説明されることが一般的に多いですし、誰も何の疑問も持たないことでしょう。

しかし白無垢には意外な事実がありました。

いろいろなことを言う方がありますが、私が今まで見てきた説明で、一番しっくりきたのは、こうです。

これは角隠しにも同じ意味があるのですが、日本の旧来の嫁入りと言うのは、概念的にいったん嫁ぎ元の家を出るときに「死んで」、嫁ぎ先の家であらたに「生まれ」変わることを意味していたようなのです。

もちろん、挙式には「角隠し」「白無垢」で臨み、披露宴では角隠しを外したり色内掛けを羽織ったりするわけですが、この「角」というのはまさしく「鬼の角」であり、「白」装束はまさに「死」装束です。これらはどちらも、一旦死んで、まだ再び生まれ変わる前の「あの世の者」を象徴するアイテムですね。

えっ、挙式中~披露宴前の状況の花嫁は、霊だった?!

昔は一般的に、挙式直後に白無垢のままで嫁ぎ先の仏壇参りや墓参りを行っていましたが、あの状態はまさしく死後~誕生直前の、まだこの世に出てきていない霊(=魂)として、死後の世界の象徴である仏壇や墓に仲間入りをすることで、嫁ぎ先の嫁として「生まれ変わる」ことができる、なんだそうです。

挙式をして、嫁ぎ先の家に入ると「再」「生」しますので、「角」「死装束」のようなあの世を象徴するアイテムが取れることで再生を表現します。「角」が取れた「鬼(=霊)」は再び人間になったことを表し、白無垢の「死装束」の者はその上に「(赤)色打掛」という血液や生命をつかさどる色をまとうことにより、こちらも人間になったことを表している、という話です。

披露宴になると角隠しは外し、白無垢には色打掛を羽織るのはこんな理由からです。

昔は実際に、使用した白無垢を袖を詰めてそのまま喪服として使用し、最後は自らの死装束として使用したとも言われています。

これらは一見、荒唐無稽に思われるかもしれません。

ですが、もともとわが国では、服に限らず、色そのものが非常に大きな意味やメッセージ性を持っていました。ちなみに、白があの世の色であることはご案内のとおりですが、じつは、黒と言うのは日本では伝統的に大変おめでたい色(宮中を除く)なのです。

“だから花嫁衣裳には、とくに由緒正しい武家などの家柄ほど黒引きが好まれ、親族は必ず五つ紋の黒紋付羽織袴か黒留袖(既婚者)を着て出てくる。”

この説を信じたくなる出来事がありました。

故、中村勘三郎(高麗屋)の葬儀です。

TVの中継画面を見て「えっ!白い喪服なんてあったんだ!」と驚かれた方も多かったのではないでしょうか。

ご覧になっていない方は、「中村勘三郎 喪服」で画像検索してみて下さい。

◇ 喪服の”流行り”

私はTVは見ておらず、今回の件でたまたまネットをいろいろ見ていたら、そういう画像を発見して驚きました。そして少し調べてみたら、日本の喪服はやはり、有史以来、明治時代まで基本的にずっと白だったそうです。

平安時代に一部の貴族が裕福な貴族が、黒い喪服を着たりしたこともあったとされていますが、その他のほとんどの時代は、喪服=白で来ています。

喪服の黒は、明治時代に英昭皇太后(孝明天皇の正妻、明治天皇の皇太后;1835~1897)の葬儀のときに、外国人に変に思われないように、真似をして黒の喪服を使うようにお達しを出したたことがきっかけだったようです。

その後、戦争などで死者の数が増えていったときに、喪服の貸衣装屋さんが、手入れの面倒な白より、汚れが目立たない黒が管理が楽だ、ということで、喪服の黒が定着していった、などというウソのようなホントの話があります。

「喪服が白」というと驚きますが、これは日本だけでなく、中国や韓国を含め、アジア圏は大体喪服は伝統的に白でした(朝鮮半島では服を染める習慣がなかったので普段から白が一般的だったとのこと)。今でも一部北陸地方では、喪主が白い裃を着たりする風習が残っているようです。

そして白の喪服は、遺族が、まさに「喪が明けるまで」着用するものでした。弔問客が着る物ではありません。通常弔問客は、華美にならない平服でのお参りが一般的でした。

いっぽう、わが国での花嫁衣裳の服の色の意味は上記に述べたとおりですが、たまたま西洋でも挙式のときに白のウエディングドレスが流行するきっかけがありました。

それはビクトリア女王(1837~1901)です。

こういう礼服系の流行が、洋の東西を問わず、皇室や王室から発信されていたというのも興味深い話です。

ビクトリア女王が白い色のウエディングドレスを着用するまでは、挙式にはお嫁さんは華やかな色彩のドレスで臨むのが一般的でした。その後、第一次・第二次大戦中の時期に、白のウエディングドレスが急速に普及していったとのことです。

喪服の話から分かることは、私たちの常識の根本の部分が、事実や正統性と、見事なまでに正反対になっていることも少なくない、ということです。

もちろんだからといって、明日から急に、結婚式のネクタイを黒、葬式のネクタイを白、というわけにもいきませんが・・・

◆ 糖質制限2か月たちました。が…

さて、自己流の糖質制限を始めて2ヶ月弱くらい経ちます。もっとかな。

残念ながら今のところ、肝心の体重がなかなか減らないのですよorz

(飲みすぎ食べすぎ)1日25度の焼酎を2~3合(アルコール換算90~135g)飲んでいて、唐揚げ10個とかモモ1.5枚とか食べてれば、無理。

酒は大丈夫と夏井先生が言っていたので油断したら、一回通風発作が出ました。(しかもアキレス腱に)

そこで、ついに、先日酒も辞めてしまいましたwww

今は、夜は酒の代わりに「三ツ矢サイダーオールゼロ」を飲むようにしています。

ただ、最近は食に対する執着は、それでもかなり薄れてきた感じです。何となく1日1~2食が定着。それほどおなかがすきません。

強くおなかが減らないし、ちょっと減ったなぁと思っても、ナッツや卵スープなどを口にするとすっと空腹感がおさまってきます。

ナッツはジャイアントコーン(糖質の塊)の入っていない3種~4種の奴がお気に入りです。あとピスタチオも旨いんですよね!これは再発見って感じです。

ただ、経験上、ツマミで何かを食べていると、食べようと思うと結構食べられてしまう。

ついつい惰性で食べ過ぎてしまうんだろうと思いますが、一袋300円のナッツがいきなり空いちゃったりとか、たまにですがしてました。

元々が食い意地の張った人間だった習性が残っているんでしょうか。ヤダヤダ。

私が子供の頃は、父もよく「たまにはドカ喰いして、胃を広げておかないとダメだ」みたいなことを言っていたし、食事と言えば一回の飯で土鍋で1合~1合半炊いた米に「○○(生卵だったり麻婆豆腐だったりレトルトカレーだったりその時によって変わる)」をかけて直接喰っていたことが多かった数年前のクセがまだ残っているのか。。

なので、減量を優先するために、有酸素運動にも手を出してしまいました。

これでは糖質制限の真の効果が分からなくなってしまいます。でも併用のほうが早いっちゃ早いですよね。。

△炭水化物をとらないと、眠くならない

△炭水化物をとらないと、2日酔いしない

以外に、ひとつ、発見がありました。

△プラークが明らかに減少。

歯みがきしないで寝ても、次の日の朝ほとんどついていないんです。

今までだったら、酔っぱらってそのまま寝てしまった次の日の朝は、舌でなでると歯がネトネトして気持ち悪かったのですが、それがないんです。

さっぱり過ぎて、ついつい歯みがきを忘れてしまったことも何回もありました。。

その他

「白髪が減る」

ポツポツ生えている白髪は、夏井先生のHPによれば、減り始めることになっているはずなのですが、まだ減らないwww

ついでに興味本位で温水洗髪と温水洗顔も始めてみましたが、顔を近づけたら若干汗臭い匂いがすると指摘されて、即中止しました。

こちらには、夏井先生のHPによれば、薄毛の男性のかなりの方にとって発毛効果があるらしいですよ。

◆ アンチの糖質制限早死に論はムチャクチャ>

昨今の糖質制限をめぐる議論は、反対派(カロリー制限(高糖質食)派)が少しヤキが回ってきた感じがします。

それは、極論を持ち出すことによって、反対派や他人を脅かすようになってきたからです。「早死にする」「ガンになる」「おしまいだ」「女性は極端に痩せる」「生理が止まる」「不妊になる」「各種婦人病になる」などという言葉を使うようになっては、まさに「おしまいだ」と思います。

ただ、「長生き」を真面目に考えてみると、そのためには、タンパク質の摂取については必ずしも「肉食万歳」だけでは片手落ちのような気もしています。

肉食は発ガン性が上がる、などといっている人たちもいて、単純に信じるわけではないが、ネコ科に代表されるの肉食動物はそもそも寿命が短いので、ガンになってるかなってないか分からないうちに死んでしまいます。

だから肉食偏重が発がん性に影響を与えるかどうかは分からない。

でも、人間の腸は草食動物に比べて明らかに短く、セルロース分解酵素や分解システムを持っていないので、本来人間は肉食中心であった、という説明は非常に合理的です。

これに引き換え、ウシが反芻して草を食べるので非常に大きな胃と腸を持っていて、しかも分解産物が糖ではなく脂肪酸(カルボン酸)の形になって吸収されていた、というのも、人間が本来草食に適していないことのひとつの傍証です。

イチローだってすごい偏食は有名ですが、あれだけ大活躍していますし。

とりあえず70年以上生きる動物を考えるとしたら、一部のカメ(肉食系雑食)、オウム(草食系雑食)、などでしょうかね。彼らは完全な肉食でもなければ、完全な草食でもない、いわば雑食です。

そして、もちろん野生にいる動物なので、穀類(炭水化物)を口にすることはありません。

だから彼らを真似て雑食系の糖質制限がいいのかな?などと今は考えています。

70年以上生きる肉食動物に発ガンが見られないのなら、肉食オンリーの安全については、非常に良いエビデンスになるのですが、肉好き(とくに豚の脂身は目がない)の自分にとっては気がかりです。

(まあ魚も大豆も大好きですよ。なお背骨のない海産物(貝類、なまこなど)は苦手な模様)

こんな話も「人類のみが炭水化物(穀物)に支配されている」ひとつの傍証かもしれないですね。

それにしても、穀物が本当に人類を支配・操作しているのでしょうか?

花(花弁)が虫を利用して、蜜を与える代わりに受粉をさせるシーンが思い出されます。

また「ニモ」でおなじみのクマノミとイソギンチャクの共生関係もそうですね。

ただ、穀物の場合は、花弁やイソギンチャクのように一部だけ与えるのではなく、自分が完全に刈り取られて死んでしまっています。

にもかかわらず、人間は後生大事に穀物を育て続けているようです。

世代を超えて、人類を縛り付けている、とも考えられませんか?

たしかに穀物というか炭水化物は、人類以外では、スズメとかネズミのような特殊な生物しか基本的に口にしていません。

穀物のおかげで人口が急増することができたし、耕作から文明も生まれました。

そのかわり、自由な時間を失われ、メタボや成人病に苦しみ、その血糖値の乱高下による空腹感が嗜好性、ならびに耽溺性を生み出しているのも、また一面の事実です。

しかも人間は元来肉食動物の内臓をしていて、セルロースを分解できない。

さらに、糖質(炭水化物)を処理(血糖値を下げる)できるのはすい臓のランゲルハンス島β細胞から出るインスリンしかないのに、血糖値を上げるホルモンはたくさんある。

こんなに自分の体に合っていない、ほとんど異物に近い「糖質」を、世の東西を通じて長年取り続けてきた人類って、不思議ですね。

◆ 穀物と禁煙

私たちは基本的に、文明は天然自然に存在し、よいものだとばかり思ってきたと思います。

しかし、功罪両面があるのもまたよく理解しています。

これをもとに、ただちにスローライフとか文明を捨てて自然に生きろとか、脱原発で自然エネルギーに生きてプロペラで鳥を狩りまくれとか言うつもりもありません。

しかし、既得権益なんて単語ができてしまっていると言うことは、人類史上を通じてみると、それだけ文明の副作用も大きくなってきているのかもしれません。

そういう積もり積もった既得権益なんてものに、つい甘えて依存してしまい、あまりそのことについて考えをめぐらせられなくなってしまうのも人間の弱さかもしれません。自分で造ったものに自分で飲み込まれてしまう。

たとえば、せっかく「糖質制限を始めよう」と思ったとしても

「コメは日本の文化伝統だ」

「三大栄養素の筆頭だ」

「コメを食べないと力が出ない」

という社会、知人、職場などのコミュニティー、そして家族がどっぷり首までつかってしまっている中では、なかなか自分ひとりだけ頑張ろうと思っても辛いかもしれないですよね。。。とくに同調圧力の強い日本では。

それでも、仮にも民主主義国家の国民であるなら、自分ひとりでも頑張らなければいけないときは頑張る、というのが最低限の責務だと思います(独裁国の人民なら別)。

これは糖質制限だけではなく、何事にも当てはまります。

たとえば「禁煙」も、最初はそんな感じだったと思うんです。

昭和時代は、国電(山手線、京浜東北線など)は別にしても、特急急行は当然ながら、東海道線や常磐線などの近郊型電車の鈍行(111系、401系など)にも、どこでも灰皿はついていたものです。「カタン」とフタを回転させて吸殻を中に落とし、「カタン」と胴体を回転させてたまった吸殻を捨てる。JNRマークも懐かしい灰皿は、昭和の、私の幼少時の、よき思い出です。

そのうち禁煙車ができました。私が小学校の頃です。しかし、そんなのは東海道新幹線でも16両のうち1~2両だけでした。

今となっては、喫煙車の方が15号車だけじゃないですか(N700系にいたっては、15号車のデッキに喫煙コーナーがあるだけで座席そのものは禁煙)www

専売公社といえば絵に描いたような親方日の丸です。

ですが、禁煙だって、既得権益に負けずに、やろうと思えばできるんです。

将来、必ず、糖質や糖について、そのような健康問題が国民的に提起される日が来るでしょう。透析患者の集団訴訟を予想する方も医療界の中で少なくないようです。

そのときは歯科も黙んまりを決め込んで入られません。

◆ じいじと、ばあば

私は今でもいつも思っていることがあります。

それは仕事で働いている両親が、祖父母に子供を預けるときのことです。

患者様などを見ていても、子供がぐずるからと言って、すぐに飴玉などをあげてしまうじいじやばあばが本当に多いんです。

じいじやばあばも、悪気があってではないと思うんですが、いくら両親が歯に気を使っても、これでは子供の歯がボロボロになってしまいます。

一刻も早く、日本の製菓会社は、チョコ、飴、ガム、キャラメル、ラムネ、ジュースなどの甘い系の駄菓子に幅広く「ショ糖フリー」のラインナップを大幅に広げるべきだと思っています。

一案ですが、そのような「ショ糖フリー」の菓子には、専用のマーク「○○マーク」などを入れて、プレミアムブランド化していけば、消費者も分かりやすいでしょう。

たとえば「JBマーク」(じいじのJとばあばのB wwwwww )などというのはどうでしょう。

まったく世の高齢者に袋叩きに合いそうな話ではありますが、歯医者の発想としては当然そうなります。

そうすると、やっぱり「糖業協会(既得権益)」とかが横槍を入れてくるのだろうか。

でも、歯医者としては「お孫さんにお菓子を上げるときは、JBマークのある奴にして下さいね」とかって説明できるなら、これほど気が楽なこともありません。。

糖質制限については、もう少し続きます。

【今回のまとめ】糖質制限を通じて、さまざまな常識のウソが見えてくる。喪服は白?!

こんにちは。根本齒科室の根本です。

前回は慌しく尻切れトンボになってしまったことをお詫びします。

正直に申します。

前々回(1/30)、前回(2/28)と、じつはきわめて厳しい心理状況の中での執筆でした。

冗談っぽくNews U.S.の真似をしたりして軽い感じで書いていましたが、憔悴しきった心中はとてもそれどころではありませんでした。

今もまだ、ほとんど全くといっていいほど心の整理がついていません。

ここにそのことの顛末をテキストで起こすことすら、憚られます。

ですので、間接的ですが、今回の院内新聞(Vol.17)にその顛末を記しました。

当院公式HPへの外部リンクになりますが、ぜひお察し下さい。

こちらからお入りください。2014年4月号になります。

哀しみと乱雑さ・脱力に取り紛れ、歯と関係なさそうなことを書いてしまいます。

最近テレビなどでも注目されているようですが、糖質制限ダイエットについてです。

私が最初にこの単語を認識したのは、葬儀、法要のときの弟の様子です。

見ると、精進落としなどでもあまり食べていません。聞くと「糖質制限」をしている、と言っていました。

その時は、「フーン」くらいでしたが、あまり関心もなく、こんなおいしいごちそう食べないなんてもったいない、くらいにしか思っていませんでした。

その後、母の代わりに、柏や取手、土浦などで仏壇をいろいろ探して見て回っているときに、ふと本屋で立ち寄ったときに見つけたのが、この本です。(この2冊、同じ本です)

こちらの10万部突破のほうです。

「夏井睦(なついまこと)」という名前にピンときて、とりあえず手に取ってみました。

夏井睦先生といえば、有名な形成外科医でもあります。先生のことは、もう12年くらい前に「体育会系ピアノ馬鹿」というマニアックなピアノサイトを運営されていたころからのファンでした。

そのときに、ピアノサイトの中で「湿潤療法」「消毒とガーゼをしない」ということを平行して訴えており、さすがは外科医だなぁ、と感心しながら読んでいたものです。

しばらくのちに「新しい創傷治療」という名前で、治療の部分をまとめたホームページも立ち上げました。現在はそちらが主のようです。

(そう、懐かしい名前だ。夏井先生お元気だと思ったら、ダイエットか)

(・・・あ、これが弟がやっていると言っていた、糖質制限の本か)

仏壇、弟、夏井先生・・・何となくこの連想を考えていたら、もしかしたら父がヒントをくれて、たまたま●●書店に立ち寄らせたのかもしれない、なんて、時期が時期だけに思えてなりません。早速一部購入しました。

読んで、これは面白い!と思い、周囲の知人にもプレゼントしようと思ってアマゾンで購入したら、もう20万部突破になっていました。

部数の伸びが一瞬!すごいですねwwwさすが夏井先生。

そして、ホームページの方も久しぶりに閲覧してみました。

相変わらずの素朴なレイアウトですが、内容の充実ぶりに改めて驚嘆いたしました。

◆糖質制限の誤解

この本を読んで初めて、鵜呑みにしていた誤解が解けたことが多々あります。

それに気が付いただけでも、とても収穫がありました。

◇タンパク質・脂肪は消化が速い。

◇炭水化物は消化が遅い

ここが、私が一番驚いたところです。その筋の医師には常識のようですが、炭水化物は4時間近く胃の中で粘るのに対し、肉や魚などは数分から数十分ですみやかに消火される、というのは最初は「ウソだぁ、反対だろう」と思ったものです。

そうすると深酒のあと〆の雑炊を注文したりすると、胃の中で4時間くらい雑炊が残り、強烈な翌朝のむかつきの原因になるとのことです。

実際自分で多めの焼酎とタンパク質系のつまみで実験してみましたが、本当に次の日の朝、ケロッと起きられました。

これに味を占めて、ちょっとやりすぎてしまったので、最近は少なめにしています。

また、昼食後に眠くなるのは当たり前だと思っていたのですが、本当に眠くならなくなりました。

あのけだるい疲労感は、血糖値が上がった後に下がって、低血糖状態していたんですね。

△炭水化物をとらないと、眠くならない

△炭水化物をとらないと、2日酔いしない

この2つは、早々に実感することができました。

そして、以前のようにきつい空腹感が襲ってこないのと、食に対する執着が少し薄れてきたような気もします。

夏井先生も言っていたのですが、血糖値が大きく変わらないので、空腹感が起こらないのでは、ということのようです。

◇炭水化物が分解されたブドウ糖は、そのまま中性脂肪になる

◇インスリンは、ブドウ糖を脂肪に変える。

最初は、消化されてブドウ糖になったものは、ほとんどがすみやかにエネルギーになるものだとばかり思っていました。

しかし、そうではなく、ほとんど中性脂肪になっていたんですね。

だからアメリカ人が肥満の人が多いのは、そういうことです。

膵臓やインスリンが強い?!ので、どんどん中性脂肪になって糖尿病にならない、いや、なれない。

なれないから、際限なく太る。

逆に日本人は膵臓やインスリンが弱い?!ので、食べ過ぎるとすぐに糖尿病になる。

モンゴロイドの方が白人黒人よりも、飢餓には弱いのかもしれません。

◇人間の筋肉は普段は脂肪を直接燃焼して動いている

これです。

うっかりしてしまいました。

運動はブドウ糖で行われていると思ったら、そうではないようですね。

一部の激しい無酸素運動などはブドウ糖を利用しているようですが。

いろいろ目からうろこの点がありましたが、私の中ではとくに上記の点が固定観念と真逆であり、強いインパクトがありました。

◆糖質制限と歯科

本書内では、軽くですが、糖質制限が、むし歯や歯周病予防になると書いてありました。

これはある程度説明ができそうです。

◇むし歯

糖質というと、炭水化物の他にも、ショ糖があります。

お口の中のむし歯菌は、ショ糖を取り込んで分解して酸を発生させます。

この酸で歯を溶かして、むし歯になるわけです。

さらにショ糖が多いと、むし歯菌も元気になり、分裂してたくさん増殖します。

しかし、栄養になるショ糖がないと、むし歯菌は飢えてしまいます。

貧栄養化によるむし歯菌の増殖抑制は理にかなっています。

◇歯周病

問題は歯周病菌です。いくつかの種類が知られていますが、初発は一般的に縁上歯石と呼ばれる、目に見える歯石が付き始めることで始まります。

そして歯石は、歯周病菌がカルシウムを取り込んで一緒に固まったものです。カルシウムイオンは、おもに唾液から供給されます。

ですから、唾液腺の出口(舌下部、上顎大臼歯頬側)付近は歯石が付着しやすい部位です。

もし、いくつかの歯周病菌の取り込む「エサ」のメインが「糖質」つまりショ糖?!とかデンプンなどであるならば、それらをたくさん取ることで、むし歯菌のみならず、いくつかの歯周病菌も活発に分裂して増殖することになります。

ただ、ちらちらと検索したところでは、おもに血液とか免疫とかタンパク質をメインの「エサ」としているものが多いようです。

ということは、歯石の付着や歯周病菌の菌数抑制の点から考えれば、糖質制限と歯周病予防については、はっきりした関係が見えてこない感じがします。もちろんそれだけで断言するわけではありませんが。

むし歯はプラークが出す酸によるものなので、中性・弱塩基性などの口腔環境が重要ですが、歯周病はプラークそのものの硬化で引き起こされるものなので、直接プラーク数を少なく保つこと「プラークコントロール」をどこまで厳密にできるかが非常に重要なカギになってきます。

◇歯周病が治った?

糖質制限食をとると、歯肉の炎症が治まったり、場合によっては歯肉が復活したりして、「歯周病が治った」という実感を持たれる方が多いようです。

ここで「歯周病」をどのように定義するかで、全く話は変わってきてしまいますが、ひとまずここで言う「治った」は、免疫力とプラークの毒性のバランスで説明できると思います。

歯周病菌に限らず、細菌の細胞表面には、LPS(リポ多糖)という、人体に刺激性のある有毒分子がびっちり並んでいます。ですから、歯みがきがおろそかだったり形が複雑だったりポケット内だったりして、種々雑多なプラークが慢性的にたまっている場所は、つねに歯肉は強い刺激を受けて、炎症を起こしている状態になっています。

ところが、糖質制限食の結果、プラークの総数が減少すると、慢性的にたまっている種々雑多なプラークも減少していきます。そこの局所では、今まで多くの細菌に対応するために、多くの免疫細胞が分泌されて、結果として真っ赤に炎症を起こしていたのが、少ない細菌に対応するには少ない免疫細胞でよいことになり、結果として炎症が消退したり、歯肉が増殖したり引き締まったりする方向に動きます。

これは「歯周病」を非石灰化プラークの刺激による炎症と定義した場合には、ある程度筋が通った説明になると思います。

「歯周病」を歯石の刺激による炎症と定義した場合には、成立しないことになります。ついた歯石は糖質制限しても取れないからです。

◇糖質制限は予防中心主義

もちろん糖質制限は糖尿病の予防やダイエットなど、全身的なことのために行うものですが、糖質制限を推奨する歯科医の先生も本書には何名か登場されます。

一貫しておっしゃっていることが、悪くなってから治療するのではなく、悪くならない工夫が大事だ、ということです。だから、糖質制限による歯科的な副次効果に非常に敏感です。最近は少しづつですが、治療しないことを商売のタネにした歯科医院も定着しつつあるようです。

大雑把ですが、こんな感じです。

まだ始めて10日くらいしかたっていないので、ほとんど実感できていませんが、2日酔いしないのと食後に眠くならないのは本当におどろきました。おかげでここのところ、面白がってドライの缶チューハイを飲みすぎ、普段の倍くらいの酒量になったりしてしまいました。

本日は休肝日とします。

そして、数か月後を楽しみに、何とか継続していきたいと思います。

父がくれたヒントかもしれないですしね。

【今回のまとめ】

糖質制限は歯科的にも内科的にも予防中心主義であり、また多くの食の誤解を解いてくれた

(おまけ)

今回も短めですみません。

やっとの思いで書きました。

じつは、今回の父の件の時期に前後して、それ以外にもここでは言えませんがいろいろ大きなものを失いました。

たまたまですが重なりまして、茫然自失のあまり、執着心とか半分くらいどうでもよくなってしまった感じがしました。

その中には、生に対するものもあります。

釈迦も、生老病死の苦を教えましたが、この世ではしょせん出会っても別れてしまう。

それは、人も物も土地もです。

だったら、今世に執着しても寂しいばかりだから、早くあちらにいってみんなに再会したい

みたいなことをちょこっとですが真剣に想像してしまいました。

もちろん今すぐ、という訳ではありませんが。痛いのや苦しいのはイヤですし。

例えて言えば「●●と●●と・・(略)・・が片付いたら、もういっか」的な発想です。

でも、そこまで思ってしまっても、なお自分の中の執着心的なものは強いですね。

とくに、自分を守りたい的な、奴。

これはどうしようもないですね。理屈では。

そんな時は、外から内(自分の内面)を見てばかりでは堂々めぐりなので、いったん内から外に、周囲を見て確認した上で内側の自分を再確認するしかないのかもしれません。

「健康である」「飢餓ではない」「安全な環境である」「温暖で快適である」「苦痛がない」「交通や買い物の便が良い」「他人と大きなトラブルがない」

etc

いろいろあるとおもいますが、いくつかベーシックな所から再確認して

自分は恵まれている

自分は生かされている

という風に、確認された小さな幸運の積み重ねに感謝の念を持ち直して、あまり多くを求めないようにする。

そこからですかね、執着心を少しづつ捨てていくのは。

分かりません。