« 言い訳と捉えるかアピールと捉えるか | Home | ■葛藤、信頼、感動。 »

こんにちは。根本齒科室の根本です。

面白い本を2冊見つけました。

これは良い本なのか?悪いw本なのか?思わずポチっと。

いやービックリしました。

延々と続く「P検(と再SRP)」wwwwwwwwwww

この手があったか。110+80は知ってたけど・・・

それは置いといて、全体としては人間の感性・価値観の多様さと、真摯な著者の姿勢(本当です)がひしひしと伝わってきました。

2冊まとめて書評を述べてみたいと思います。

一般の人には半分くらい意味が分からないと思いますが、とくに歯科以外の人、自営業やお店関係の人にお勧めの本です。

◆ 保険外診療の不利な点について

じつは目を通す前は、保険診療を押すような内容の題名に対しては、一見「品質よりも効率重視の治療のことか」のように、若干の違和感(というか固定観念?!)を持っていました。

私のところも、最近でこそそれほどでもないものの、今までは自院や来院患者の質を高めるにはということで自費率を重視していた時期もありました。

「身銭を切ってこそ、自身の健康感が高まる」

そんな風に思っていたのです。

ところで、民主党野田内閣時代の3党合意による消費増税は皆さんお悩みのところかと思います。。そしてこの増税は、歯科業界にも深刻な影を落としています。

ひとつは、当然ですが保険外診療の減少です。

ただでさえ保険診療に比べて高額なのに、さらに増税で割り増しになるので、患者様にとってもますます敷居が高くなります。

当院でも3月までに比べて4月以降の自費率がガクンと下がりました。

もうひとつは納税問題です。

5月に顧問税理士のところに挨拶に行ったときに、担当の先生に強く指摘されました。

「根本先生、先生のところは自由診療が多すぎます!で、保険が少なすぎる。今年から消費税が1.6倍に増税になるんだから、納税も1.6倍ですよ!そのことも考えて下さい。」

「だいたい個人の歯科医院で消費税を納税って・・・」

小さな声で言いますが、保険診療は消費税非課税です。

しかし、保険外診療と物品販売は課税です。

もひとつ小さな声で。個人商店は売上999万9999円まで消費税非課税です。

しかし、1000万になるといきなり課税です(保険診療をのぞく)。

ですから税理士の先生の心配ももっともです。

たとえば自由診療を1000万売り上げたとします。

今までは50万円納税だったのが、これからは80万円納税になります。

これを一度にまとめて納税するのが辛いのです。。

さいわい患者様の消費性向の影響と”心霊”治療のおかげで、保険率と患者数がだいぶ伸びる傾向にあることはあります 。

しかし、何とか自由診療を1000万に収めるのも大変です。

またインプラントの予約が2つも入ってしまいました。。。頑張るぞ!

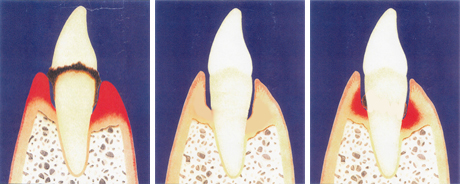

■ 定期健診は月に1回やれ

(P検(歯周ポケット検査)と再SRPはエンドレス)

これです!これには心底焦りました。赤い方の本の137ページです

(・・・この手があったか。でもイイのかなぁ)

通常今までは、定期健診は半年に一度、頻度の高い場合も3ヶ月に1度というのが常識でした。

3ヶ月開けると、初診も切れる(=またあらたに初診から算定できる)ので、そのような感じで再初診(昔は定期検診のときの初診を再初診と呼んでいた)をくり返していた先生が多かったのでそうなったのでしょう。

しかしこの本の方法では、再診のまま、毎月同じ内容を繰り返すのです。

再診 45

P検 100(基本検査)or200(精密検査)

歯管 110

実地 80(著者は算定を推奨していない)

P処 10

再SRP 100~150

合計 365~515

これを毎月取り続けるのです。

(基本検査は1か月以内に再度算定の点数で表示)

保険では、月が変わると算定できる項目がいくつかあります。

ルーチンで算定しているところもありますが、まさかそれにP検と再SRPを含めるなんて目の付け所が!!!www

◇ FOの後は必ず精密検査

上の200点の奴ですね。たしかにFOになると精密検査にはなりますが、これをエンドレスの検診に応用しようという発想は私には全くありませんでした。

以上2点を毎月行なうことで、毎月400点前後、そして

カルテ上は再診がだらだらだらだらだらだらだらだら続き、

↓

101回目のP検査(と99回目の再SRP)

↓

n回めのP検査(と(n-2)回目の再SRP)

大丈夫なのでしょうか、これ・・

何か、すぐに対策を立てられそうな気もしますが。。

ま、この辺は一般の方には余り関係のない部分かもしれません。

分かりにくすぎますし。

その他に、経験上、こんな所もひとつ気になりました。

■ 肩へのボディタッチを実行せよ

これも以前先輩に言われたことがあります。

麻酔をする前にやったりすると効果的だと、その先生は言っていましたが、結局私にはこれをする習慣は身につきませんでした。

今でも、女性患者の場合はエプロンの着脱も女性スタッフに任せていますし(男性患者の場合は自分でさっさとやってしまう)、ひざが見えそうな場合はすぐにひざ掛けを掛けさせています。肩に手なんて、ちょっと敷居が高いかなw

以上は、一読してみて、「あれっ」と、けっこう気になった点です。

8~9割は「まぁ、なるほど」という感じですし、そもそも1500円~2000円の本に書ける内容なんて高が知れていますので、そこは割り切って読んでいます。

他の同業者の方も結構目を通されているとは思いますが、大なり小なりそんなところでしょう。

しかし残りの1割程度に、たまに見逃せないインパクトがかくれていたりするものです。

以下は、まあ(やはりここは押さえて来るか)と思ったところです。

◇ 立地がすべて。大通り前の1F

これは基本的に正しいですね。

ためしに街に出て、表通りや目抜き通りの前の1Fの空テナントを探してみて下さい。

必ずすぐそばに歯科医院があります。

私もこの1Fは何度も言われたものです。ただ、今までの経験や聞く話では、1Fでも人通りの多い表通りや目抜き通りでないと意味がありません。

私も高円寺で、表通りから2本くらい入ったところで勤務していたこともありましたが、全然ダメでした・・

歯科医院は隠れ家的な魅力とは相容れないようです。

また、まだスカイツリーができる前ですが、地下鉄押上駅前の入口付近の4つ目通り沿いで分院長をしていたこともありますが、そこは2階でしたが非常に人通りが多く、またあたらし製麺所のそばと言うこともあり、1年でレセプトが1.5倍になったこともあります。

今回のところ(佐貫)は、実を言うと、その押上や、開業前に勤めていた北柏に比べると、かなり苦戦しています。

駅前通りの1Fではありますが、こんなにいい立地なのに、と思って開業後にGoogleMapの航空写真を見て、愕然としたことがあります。。。

これは龍ヶ崎市の特殊性ですが、市街地が3分割(旧市街、佐貫駅前、ニュータウン)されていて、それぞれが完全に田んぼや森で分断されているのです。佐貫駅近の集落は、本当にこじんまりとした陸の孤島でした。

それでも、テナント内装工事直前に、一度不動産屋さんに「1本裏通りの方が安いよ」と言われて、迷ったことがあります。

結局そこにはせず、今の場所にしました。その裏手の物件は結局動物病院が入りましたが、じつは非常に繁盛しまして、現在は近所に移転して店舗を大型化しています。羨ましい限りです。

しかしこれは多分に、動物病院と歯医者の密度の違いでしょう。たとえば整体とか歯医者、美容系などだったら、やはり非常に厳しいでしょう。

とにかく、人が歩いているところが正解と言うのは、大原則です。

田舎なら、スーパーやモールの内部あるいはその周囲近隣じゃないと人なんて歩いてませんねw。イオンやヨーカドーの中とか横とか。

まぁ、一般論ですが、地方は駅前もダメですね。

荒川沖の駅前のドンキの入っている「サンパル」や、龍ヶ崎駅そばの「リブラ」。

何だかすごいことになっていました。

佐貫で言うと、ヤオコーとビバホームの間部分なら何とかなると思いますが、クイズモール側だともう、ちょっと厳しいと思います。なにしろクイズモール内の100均が撤退するくらいですから・・

◇ 外から患者が見えるような設計に

これも多くの人に指摘されました。全くそのとおりだと思います。

松戸の元山の歯科医院の立ち上げに参画したときも、コンサルの人たちが「絶対に患者様が外に見えるような設計にしないとだめだ」「いないときはサクラでも座らせておけばいい」と強く強調していました。そこも諸事情で数ヶ月しかいませんでしたが、それでも15万点は超えてました。

ちなみに当院はこのとおり、コンビニ跡地です。

コンビニなど、わざと立ち読みさせるようにしたりして典型的だと思うのですが、コンビニ跡地のテナントで建物が使える場合は、このように、簡単に中の人が外から見えやすい作りにできます。

もちろん顔は隠したいので、目線の高さはすりガラスにしたりしますが、人影は分からないといけません。

もう一点、私が結構誤解していた点なのですが、お洒落な歯科医院にすると自費率や検診率が上がったり、キャンセル率が下がったりするかという点です。

が、これは経験上も声を大にして「そんなことはないっ!」と申し上げたいと思います。

(でも土足は、特に女性にはかなり好評です)

不潔で古めかしい歯科医院では困りますが、ショットバーだかエステだか美容院だか分からないような作りにしても、ほとんど何も訴えるものはありません。

私も、今までの勤務先では古い医院が多かったせいか、そのような面で不満が多く、開業当時にそのカタルシスがバクハツした感じでした。

まず設計の参考に都内や柏の街を歩きましたが、まず歯医者なんて見ません。美容院ばかり写メで集めていました。

スツールはフィリップスタルク、イスはなんちゃってセブンチェア、受付カウンタの上はフルオープンに、みたいな変なこだわりがありましたね。これは前回の松戸の医院の立ち上げの時のコンセプトの「シンプル&スタイリッシュ」路線の名残です。

が、少しも新患さんが来ません。それどころか、これは今でも言える事ですが、何をやっても、歯科医経験中を通じて最高のキャンセル率をどうすることもできてません。

土地柄かなぁ・・

自費率が上がってきたのは、衛生士を入れて検診率が上がってきてからです。

小規模の保険外診療は、衛生士やスタッフからの勧めの方がよく決まります。

インプラントや矯正クラスになると別ですが・・

また、分かりやすいメニューを目に見えるところに置くのは絶対です。

我々にしても、値段表のない寿司屋ほど恐ろしい飲食店はないからです。

と思っていたら

■ ポリシーにこだわるな

なんていう項目もありました。

ここでは、麻酔をするorしないを例にとり、必ず麻酔したい先生でも患者様が嫌がれば無理するなとか、忙しいときでも希望したらするようにするとか、(細かなところは)なるべく(自分の我を通さず)患者様の要望に沿うようにして、という内容です。

それももちろんその通りなのですが、じつは麻酔に限らず、全てに通じるのかもしれません。

医院の外観もそうですが、ショットバーだかエステだか美容院だか分からないような作りにすることは、おそらくほとんど自己満足の域を出ないんだと思います。

ユニフォームをそろえたり、挨拶の声掛けに変なルールを設けたり、変なところにこだわるのも、同様にほとんど自己満足なのかもしれません。

それなら、物理的に患者数が増えるようにすることや継続来院を促すシステム作りの方に力を注ぐほうがよっぽど合理的です。

■ 無理にホームページを作る必要はない

これは一面の正解で一面の不正解かもしれません。

たしかに業者にホームページを任せると、かなりの経費がかかります。たぶんペイしないでしょう。

しかし当院のように、公式ホームページを全部自分でスタイルシートから問い合わせフォームからコードを記述してFFFTPなどでageて作れば、若干古い感じになりますが、かかるのはレンタルサーバー代だけ<大塚商会αメールライト>です。

またこちらのJunkStageのコラム、そして公式HP上の院内新聞のバックナンバーも、来院者の皆様にはそれなりにご覧いただいているようで、ときどき話題になります。

その意味では、当院の場合は、結構割がいいいいのではと思います。

これでそこそこ「ネット」「ホームページ」という新患の方がいらっしゃるのですから、やめられません。

■ 経験のありすぎる衛生士は雇うな

「そんなバカなことがあるのか」という声が聞こえてきそうですが、じつはしばしばあります。

思わず(ある、ある!)と心の中で思ってしまいました。

勤務医の頃は先輩衛生士に頭が上がらないことも多いですし、開業してから雇う衛生士も、「長年の経験」にもとづいた、いや長ければ長いほど「こだわり」を多く持ちがちなものです。

私も開業当初に経験しましたが、衛生士がなかなか募集しにくいというのは、2006年当時もそうでした。

それでもたまたまハロワで、謙虚「そう」なベテランが応募してきたので、私より一回りも上ですが、お願いすることにしました。

まだ開業していない段階ですが、袋出し(備品をまとめて袋から出す)とかで精力的に動いてくれたりしました。しかし、今にして思えば、それは彼女の「巣作り」の一環だったのかもしれません。

そのうち「あれをしたい」「これはいやだ」が始まりました。開業前からですから、こちらも不安が募りますが、なかなかいない衛生士ですから、こちらもあまり強く言えません。

極めつけは、当時内装を担当していた工務店の担当者と勝手に交渉を始めました。工務店の方から後で聞いて分かったのですが、なんと「私は歯ブラシを200~300本持っているから、それらをぶら下げるオブジェを作りたい」と言い出したらしいのです。

そこはあわてて「それはちょっと待ってくれ(俺の金だし)」と工務店と彼女に言って、取り下げてもらいました・・

また、当院は、電話の応対のときに「こんにちは。根本齒科室○○でございます」という風にそろえて下さい、とみんなには言っていたのですが、彼女は勝手に「あーもしもし、根本歯科『医院』です」とか出るのです。

根本歯科『医院』は、隣の取手市にある、別の医院です。

最終的には、その衛生士には辞めてもらって、1年目は衛生士なしで我慢しました。

「例えて言うと、今の僕では監督として中田英寿を十分使いこなすことができない。申し訳ないがこれがお互いのためだと思います」みたいに、苦しいことを言ってお引取り願ったことを覚えています。。

こんなことがしばしば起こるんです。

だからむしろ逆に、私は衛生士にも欧米のように開業権を与えた方がいいのではと思うのです。この予防中心時代に衛生士の自主性や裁量権を拡大することももちろんそうですが、

銀行で金を借りる辛さ

月末に大金が飛んで行く辛さ

給料取り(従業員)の甘さに歯がみする辛さ

キツイ時に取立てにおびえる辛さ

etc

なども彼女たちに1回「実地」で理解してもらったほうが、よりリーダーとしての脂質も磨かれるともいますし、また同様な事業主という立場である歯科医師とのコミュニケーションも格段にスムーズに行くと思うのです。

それよりも何よりも、経営者にとってスタッフとは「内部顧客」です。ようは客です。

経営者は孤独なのです。。

■ 実地指は衛生士を天狗にさせる

同様の趣旨で、著者の苦悩が身にしみるようなセンテンスです。

それにしても、天狗だなんてキツイ表現ですね。

この本、とくに「100%保険診療~」の赤い方は、かなり保険算定上の細かい点数の話が出てきます。一般の人では全く実感がわかないことでしょう。

この辺の仔細は、各歯科医によってクセがあり、どれが正解と一概に言えるものではありません。

タイトルで言う「実地指」というのは、歯科衛生士が指導を行ったときに月1回取れる80点(800円)です。まぁ、微々たる物です。

うちはあまり意識せずに、算定していますが、この著者は著者なりに、私などよりもはるかに衛生士の問題で苦労されたんだと、そこは大変強く感じました。

◇ CAD/CAM(キャドカム)の「キ」の字も出てこない・・

著者の先生の苦労と工夫の賜物の一部が、本書を通じて紹介されています。

とくに修復物の設計とか、細かな点数の算定の、一般人には非常に分かりにくい部分に凝縮されているような印象を受けます。

こういうことは、あまりおおっぴらに書きたくないことが常であり、よく書いていただいたと、その点については高い敬意を表したいと思います。

前回私は、「”心霊”治療」の話をしました。

ジャンルで言うと「保険で白い歯」になるのでしょうか。新しい試みですが、わざと私が書かずに伏せておいた項目があります。

それが、今年の4月から先進医療として取り入れられた「CAD/CAM冠」です。

CAD/CAMというのは、3Dプリンターの高級版のようなもので、スキャナーで土台の形を読み込み、ハイブリッドセラミックのブロックを削りだすものです。

強度が高いというのが売りでしたが

部位が不便(4番5番しか使えない)

失活歯(神経を取った歯)しか保険が利かない

単色(歯本来の微妙なグラデーションが出せない)

高い(患者と歯科医院にとって高く、技工所(メーカー?)に利益が流出)

面倒(厚生局の登録がどうのとか、カルテソフトの登録がどうのとか)

こともあり、主に面倒さから、私どもは完全スルーしてきました。

(やりたければ他院でどうぞ)そのくらいの感じです。

物はたしかにいいと思います。しかし適応が

部位が便利(3番から3番も、できれば6番7番も)に使える

生活歯にも保険が利く

くらい改善されてこなければ、あまりメリットを感じません。。

著者も、そのような余計なコストがかかることをするくらいなら、患者管理とか治療の進め方の工夫に労力を傾けようというタイプなのでしょう。

◎ 結局「下流」付近での話

前々回、糖質制限の話のときに「上流」「下流」という言葉を使いました。

糖質制限をしないで、2型糖尿病になったらインスリンで儲ける。

この例えでいうと、上流に当たる物が「糖質制限」、下流が「インスリン」です。

でも、「なってしまった人は仕方がない」にしても、できればみんなインスリンのお世話にはなりたくないですよね。

ですけど、それでは企業や医院は儲からないので、上流の「糖質制限」には黙っておいて(場合によっては足を引っ張って)、下流の「インスリン」になってから大騒ぎするのです。

でも、歯だって同じですよね。

予防をしないで、むし歯や歯周病になったら「治療」で儲ける。

みんな入れ歯やブリッジなんか、イヤに決まっています。

しかし、上でも書いたのですが、企業や医院などの利権集団は、こんなときにいつも同じ言い訳をするのです。

「なってしまった人は仕方がない」

です。

「なってしまうのを黙って待ってたのは、誰だ?」

と文句の一言も言いたくなりますよね。

極端なことを言うと、私たち歯科医院は、初診の新患さんが一定の数来ないと、経営が成り立ちません。

上流・下流の流れを意識せずに経営を突きつめると、どうしても「治療バンザイ」な方向に流されてしまいます。

本書は、それはそれで熱い思いがたくさん伝わってくる本ですし、私も参考になった部分も少なからずあります。

しかし、患者さんのケースは簡単なものばかりではありません。

それどころか、ほとんどは、結構「非可逆的な」ダメージを負ってしまっています。

歯が割れた。抜歯しかない

骨が解けてグラグラしている

小~中規模ながら非常に数多くのむし歯

とくに気になるのは、熊谷先生や竹尾昌洋先生もおっしゃっていましたが

いじった歯ほど悪くなる。いじればいじるほど悪くなる

んです。

まず、「何でこの人はこんなになってしまわなければいけなかったんだろう」と、他人事ながら強く胸が痛みます。

歯科の疾患は、適切な事前対応で回避できるものがほとんどだからです。

しかし、患者様や国民は、じゃあどうやって我が身を守ればよいか、分かりません。

上記のような状態になってしまってから、慌てるしかないのです。

これはいくらなんでも気の毒じゃありませんか。

本書は、極力

歯科医院の敷居を低くする

患者様を頻回に来院させる

負担金を>s>高く乱高下しない

ことに注力した内容になっています。それが嵩じて「P検再SRP無限ループ」になってしまっていたりもしますが。

たぶんここは「毎月」の定期検診で儲けているんだろうと思います。それは結構なのですが、定期検診に行きさえすれば、むし歯や歯周病にならない人になれるのでしょうか?

たしかに毎月診ていればかなり状態は良くなると思います。

「上流」とまではいいませんが「中流」までは上がるかもしれません。

ただ、他力本願や依存的な傾向になってしまって、診せて掃除させておきさえすればよい(自分は努力しなくてもいい) となってしまっては、逆効果なこともあります。

>

>

そこは当然ですが、併せてしっかり二人三脚で予防する意義を説明すべきですね。

しかし少なくとも、歯科医院への敷居が低くなる数々の工夫は、多くの国民の利益に資することは論を待ちません。

それぞれの医院での、このような取り組みが、患者様の歯ブラシや食習慣・生活習慣の改善に役立つことを願って止みません。

【今回のまとめ】

半分くらいは(一般の方には)訳分からないけど、面白おかしく、真面目な本でした。